七年级(初一)历史试题

[边疆的治理]

材料一:清军首先攻破库车,叛军逃往阿克苏、乌什。两城酋长都关闭城门……继续追击叛军,沿途村民扶老携幼迎接清军。在清军的有力打击下,大、小和卓慌忙逃往帕米尔。清军乘胜追击,叛军纷纷投降,大、小和卓又逃往巴达克山,不久,被当地首领擒杀。

[英勇的抗击]

材料二:

| 封侯非我意,但愿海波平。 ——戚继光 |

台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我。珍瑶不急之物,悉听而归。 ——郑成功 |

罗刹扰我黑龙江、松花江一带三十余年,其所窃据,距我朝发祥之地甚近,不速加翦除,恐边微之民,不获宁息。 ——康熙帝 |

-

(1) 材料一①反映的是哪一历史事件?清政府在此地设立了哪一机构进行管辖?

-

(2) 材料一②反映了清朝管理西藏的哪些措施?

-

(3) 与实现材料二中“海波平”密切相关的历史事件是什么?“贵国”是指哪个国家?为“翦除”“罗刹”的危害,康熙帝采取了什么举措?

-

(4) 以上材料中的不同手段和措施,其共同作用是什么?

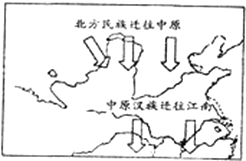

下图反映的我国魏晋南北朝时期,江南经济迅速发展的最主要因素是( )

材料一:从秦朝的陈胜、吴广起,……直至清朝的太平天国,都是农民武装反抗地主阶级的革命战争。旧式农民战争受流寇主义、小生产的散漫性与平均主义的影响,往往不能成功。中国

——摘编自

材料二:当年党中央离开西柏坡的时候,

——摘编自李行健《西柏坡:脱贫致富“赶考路”》

材料三:1640年李自成农民起义军提出“均田免赋”的口号,但没有真正实行。1950年新中国开启了消灭封建剥削制度的深刻的社会变革,农民真正获得了解放。

——摘编自统编义务教育历史教材

-

(1) 根据材料并结合所学知识,完成下列要求:

①分别指出“中国历史上第一次农民大起义”建立的政权名称与“中国历史上规模最宏大的一次农民战争”的主要领导人。

②对下列关于“旧式农民起义往往不能成功”的原因归纳作出判断,能直接从材料一中得出的划“正确”;违背材料一所表达意思的划“错误”,材料一没有涉及的划“未涉及”。

A.没有建立巩固的根据地识

B.没有科学的理论指导

C.没有采取武装斗争方式

③在新民主主义革命时期,

等老辈革命家为什么能够创立“农村包围城市、武装夺取政权”的理论?

-

(2) 根据材料二、三并结合所学知识,完成下列要求:

④《闯王进京》图与

“进京赶考(油画)”中的“京”是指今天哪个城市?谈谈你对

同志“我们绝不当李自成"这句话的理解。

⑤新中国成立之初,我国广大农民最迫切的愿望和要求是获得土地,这个愿望和要求是如何得以实现的?

B .

B .  C .

C .  D .

D .

①农耕已是人们主要的生产活动 ②制作弓箭、烧制陶器 ③使用天然火 ④人工取火

-

(1) 促进了北方民族大融合的改革是。

-

(2) 奠定了汉藏密切交往基础的事件是。

-

(3) 辽政权的建立者是。

-

(4) 元朝形成的新民族是。

-

(5) 1727年清朝为管理西藏而设立的机构是。

-

(6) 中国进入社会主义初级阶段的标志性事件是。

-

(7) 指导我国改革开放和社会主义现代化建设的光辉旗帜是。

-

(8) 开启中国近代化的事件是。

-

(9) 效仿是日本明治维新进行的资产阶级改良运动是。

-

(10) 党的历史上生死攸关的转折点是。

回答:

-

(1) 西汉时,丝绸之路的起点是哪一座城市?

-

(2) 阅读以上材料,提炼一个有关丝绸之路历史作用的观点,结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

- 某同学用标准溶液来测定未知浓度的盐酸的浓度:(1)配制250mL0.5mol/L的溶液所需的玻璃仪器为

- 在下列物质中:①冰水混合物 ②汞 ③食盐水④空气 ⑤氮气 ⑥5%过氧化氢溶液⑦二氧化碳 ⑧“娃哈哈”纯净水中,属于混合

- .—Did he _______ to escape being punished by the police?

- 将甲、乙两种金属片分别放入硫酸铜溶液中,甲表面析出金属铜,乙没有明显现象。据此判断,三种金属的金属活动性顺序是( )

- 阅读下面诗歌完成第14-15题 酌酒与裴迪 王维① 酌酒与君君自宽,人情翻覆似波澜。 白首相知犹按剑②,朱门先达笑

- 相对分子质量为100的烃,且含有4个甲基的同分异构体共有(不考虑立体异构) () A、3种 B、4种 C、5种 D

- 下列生物中,不属于单细胞生物的是 A.草履虫 B.喇叭虫 C

- Who can you turn to in time of danger, it not ____. A. any

- 人民代表大会制度与西方资本主义议会制的主要区别是 ①是否实行代议制民主 ②是否实行分权和制衡 ③政体反映的阶级性质不同

- 兔的主要运动形式是 。(后退比前腿长且肌肉发达)

- 《史记周本纪》:“(周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(地名),黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于

- One day,a farmer was walking along a road with his son Thoma

- 如图所示电路中,电源电压保持不变,滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电压表与电流表的示数U与I将( )A.I增大,U减小B

- 右图是一列简谐横波某时刻的波形图,若已知B点正向上振动,则A.此波向左传播B.D比C先回到平衡位置C.此时C点位移为正,

- 钠原子失去1个电子后,发生变化的是 A.相对原子的质量 B.质子数 C.中子数

- 汽车在水平路面做半径为R的大转弯,图是后视图,悬吊在车顶的灯左偏了角,则:(1)车正向左转弯还是向右转弯? (2)车速是

- 若存在实数使m>成立,则m的取值范围为 ( ) A.(13,+∞) B.(5,+∞) C.

- 汽车尾气中的CO在四氧化三钴(CO3O4)纳米棒的催化作用下,低温即与O2反应生成CO2。下列关于该反应的说法中,不正确

- 下列词语中加点字读音完全正确的一项是 A.处理(chù) 拮据(jū) 脊梁(jǐ) 称心如意(chèn)

- 在实验室里用铁屑、氧化铜、稀硫酸为原料制备铜,有下列两种途径:(1)FeH2Cu (2)CuOCuSO4Cu 若用这两种