七年级(初一)历史试题

①鉴真东渡 ②玄奘西游 ③郑和下西洋 ④戚继光抗倭

司马迁(前145年—前90年),字子长。元封三年(前108年)任太史令,继承父业,著述历史。因替李陵辩解而受宫刑,后任中书令,继续完成所著史籍,被后世尊为太史公。他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,创作了中国第一部纪传体通史《史记》。该书记载了从黄帝到汉武帝时期,上下三千年的历史,是“二十五史”之首。被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

司马光(1019年—1086年),字君实。王安石变法以后,他离开朝廷,主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》。全书通贯古今,上起战国初期,下迄五代末年。作者把这一千三百六十二年的史实,依时代顺序记写,对重大的历史事件的前因后果,及各方面的关联交代得清清楚楚。清代史学家王鸣盛说:“此天地间必不可无之书,亦学者不可不读之书”。

根据材料并结合所学,概括指出《史记》和《资治通鉴》相同之处。并写出纪传体和编年体史书撰写的特点。

——钱穆《国史大纲》

材料二:(他)是了不得的教育家。他提出的教育哲学可以说是民主、自由的教育哲学,将人看作是平等的。

——胡适

材料三:春秋战国时期,垄断在贵族手中的文化教育逐步扩展。有些人创立学说,广招学生,大办私学,在思想、学术上形成了一个繁荣局面,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础。

-

(1) 材料一中的“他”是儒家学派的创始人,他的核心思想是什么?在政治上的主要主张是什么?

-

(2) 材料一中,他“开中国史上民间自由讲学之第一声”的具体行动是什么?材料二中他突出体现“将人看作是平等的”的教育主张是什么?

-

(3) 请用一句话评价材料一、二中的“他”?

-

(4) 材料三中“繁荣局面”具体指什么?依据材料三并结合所学知识,指出这一局面对后世产生的深远影响。

材料一:

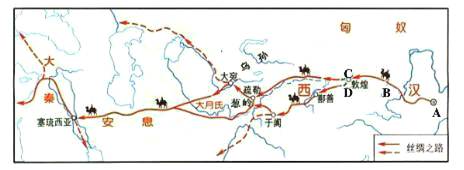

材料二:工人日报报道:由交通部、国际道路联盟和陕西省人民政府联合主办的“第三节国际丝绸之路大会”,将于10月26日在我国西安举行。这次大会的主题是“复兴‘丝绸之路’与交通几大设施建设”。

-

(1) 材料一是历史上著名的丝绸之路的路线图,请指出它的出发点A:经过地: 。 两关:C: 、D: 。

-

(2) 材料一图中的安息是指现在的哪里?在这条路上运载的主要物品是什么?

-

(3) 最早出使西域为开辟“丝绸之路”作出贡献的是谁?

-

(4) 如何评价丝绸之路?

-

(5) 丝绸之路的的开辟,对汉代社会有何影响?这种中西通道在今天有什么价值和作用?

-

(6) 请你为复兴“丝绸之路”出谋划策,提出自己的建议。

-

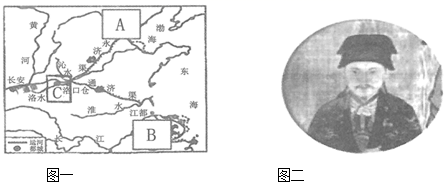

(1) 图一是《隋朝大运河示意图》,其中运河的最北端A和最南端B,及中心点C,请正确填写A、B、C的名称。(不能写现今地名)

-

(2) 图一中运河开通后的作用是什么?

-

(3) 诗句“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基”赞颂了图二历史人物的功绩,此人是谁?其中诗句“荷夷”指的是什么?

-

(4) 台湾古称夷洲、琉球等。据考证,台湾与大陆的联系最早可追溯到三国时期……而我国元朝设置的管辖澎湖和台湾的专门机构是?

-

(5) 用一句话评价图二中的历史人物?

材料一 秦始皇即位前一年的109年间,秦军同六国共作战65次。

|

秦军战绩 |

全胜 |

互有胜负 |

败北 |

|

58次 |

3次 |

4次 |

——摘编自粟劲《秦律通论》

材料二 商鞅变法的发起者是商鞅和秦孝公,秦国变法的成功与此二人的独特品质息息相关。在“要不要变法”的廷议上,商鞅以“治世不一道,便国不法古”为主旨,说服秦国君臣;然后以“南门徙木”一幕来取信于民。在变法法令上,他十分注意抓住秦人的特点,以“名、利”为导向,移风易俗,促其“农、战",效果颇著。

——摘编自张守慧《论商鞅变法和王安石变法之成败及其现实意义》

材料三 商鞅变法在中国历史上的意义,怎样估计也不会过高。秦国率先推行县制,按地区划分国民,加强了中央集权,使国家公共权力直接控制到基层社会的每一个人。秦统一后将秦国的制度推向了全国,建立了统一的、具有东方特色的君主专制中央集权国家。简言之,商鞅变法使国家形态走向成熟,对统一国家和中华民族具有长远影响。

——摘编自任世江《通过商鞅变法让学生接触思辨》

材料四 从商鞅变法开始,秦人就彻底抛弃了“王德”,凡事只要能获利就算冒天下之大不韪也要去做。所有人都只为利益而奔波,都以奴役他人作为自己的幸福观。战争又使秦国劳动力丧失,粮价上涨,当时的粮价已经高出魏国几乎六十倍。

——摘编自陈雨露、杨忠恕《中国是部金融史》

-

(1) 据材料一概括秦军同六国战争的特点并说明原因。

-

(2) 根据材料二你认为商鞅变法能取得成功的原因是什么?

-

(3) 结合所学知识,概括商鞅变法中“使国家形态走向成熟”的具体措施。

-

(4) 材料三和材料四分别从什么角度评价商鞅变法?由此得出历史评价应注意什么?

①奋发读书,考取功名 ②弃商务农,努力耕织

③上战场杀敌立军功 ④利用经商获利,大量购置田产

- 十一届全国人大常委会第20次会议决定,将个人所得税法律修正案草案向社会全文公布征求意见,进一步修改完善后,再审议表决。根

- 下列有关性质的比较,不能用元素周期律解释的是() A.热稳定性:Na2CO3>NaHCO3 B.非金属性:Cl>Br

- 2014年度国家最高科技奖唯一获得者于敏,服从国家需要,隐姓埋名30多年,不懈地探索实践,填补了中国原子核理论的空白。这

- 已知NO2和N2O4可以相互转化:2NO2(g)N2O4(g) 正反应为放热反应。在恒温条件下将一定量NO2和N2O

- 按要求写出下列反应的化学方程式: (1)一氧化碳通过加热的氧化铜 ;

- 请从下列物质中选择适当的物质填空(填字母)。 A.活性炭 B.天然气 C.熟石灰 D.氮气 E.小苏打

- 《人民政协报》载文指出,不少地区、部门和单位办事是出于为小团体的利益谋划,而缺乏国家和集体观念。“国家意识”淡薄不利于我

- 根据下列实验装置图,按要求回答下列问题: (1)写出标有序号的仪器名称:①______________;②_

- 亚洲有世界最高峰也有世界最低点,这说明亚洲的( ) A.地形复杂多样 B.地势起伏大

- 24. Great attention must be paid _______ welfare, especially

- 阅读图文资料,完成下列要求。 材料1: 我国甲、乙两省的主要旅游资源分布图 材料2: 甲、乙两省2008年有关旅游发展的

- 在温室中栽培作物,如遇持续的阴雨天气,为了保证作物的产量,对温度的控制应当 A.降低温室温度,保持昼夜温差

- 植物根部的生长素在单侧光照射下会向背光一侧运输,图示为研究单侧光的光照强度与根弯曲角度关系的实验装置和实验结果。下列相关

- 面向河流下游,左手方视为河流左岸,右手方视为河流右岸。读某一平直河流剖面图,完成1—2题。1.若该河剖面是由于自然力的影

- Westerncountries, women are always dressed ___________ whit

- 阻值为3 与6 的电阻,将它们串联,其总电阻为R1;将它们并联,其总电阻为R2,则R1∶R2等于( ) A.2∶1

- 西周实行“工商食官” (手工业者和商贾都是官府的奴仆,他们必须按照官府的规定和要求从事生产和贸易),这表明当时的手工业和

- 下列变化中属于化学变化的是()A、铁丝弯曲 B、汽油挥发 C、冰雪融化 D、钢铁生锈

- 设α、β、γ是三个不重合的平面,l是直线,给出下列四个命题:①若α⊥β,l⊥β,则l∥α;②若l⊥α,l∥β,则α⊥β;

- 若数列中,(),那么此数列的最大项的值为______.