七年级(初一)历史试题

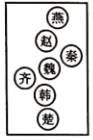

树立时空观念是培养历史学科素养的重要途径。如四幅战国形势图中,七雄地理位置完全正确的一幅是( )

A .  B .

B .  C .

C .  D .

D .

B .

B .  C .

C .  D .

D .

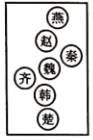

如表所示为某同学的历史笔记,其主题应是( )

A . 孝文帝改革

B . 贞观之治

C . 武则天新政

D . 商鞅变法

淮安市名称“淮安”寓意“淮水安澜”。中国历史上曾以淮水为界的民族政权是( )

A . 北宋和辽

B . 辽和西夏

C . 北宋和金

D . 南宋和金

下列各项史实属于清朝时期反抗外来侵略的是( )

A . 设置驻藏大臣

B . 组织雅克萨自卫反击战

C . 平定噶尔丹叛乱

D . 消灭大小和卓割据势力

《史记》记载:“黄帝采首阳山之铜,铸鼎于荆山之下。”这表明我国早在下列哪一时期已经出现了青铜器( )

A . 原始社会后期

B . 夏朝

C . 商朝

D . 西周

秦始皇统治时期,市场上鞋子没人买,拐杖却是抢手货。这说明( )

A . 秦朝统一全国,生活安定

B . 秦朝法律残暴

C . 当时市场竞争激烈

D . 日常生活提倡文明礼貌

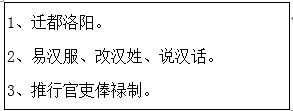

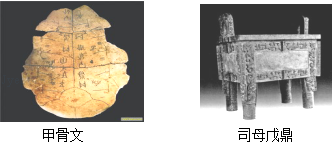

图片与文字一样承载着历史,小丽在进行研究性学习中搜集到以下一组图片,她为这组图片拟定了一个共同的标题,最恰当的应是( )

A . 祖国统一

B . 中外交往

C . 民族团结

D . 抵抗侵略

史学家翦伯赞说:中国的历史学成为一种独立的学问,是从西汉起。理由是( )

A . 汉初休养生息政策

B . 汉武帝大一统

C . 司马迁著《史记》

D . 张骞通西域

王老师在历史课上画了一个思维导图(见下图),他的教学主题是( )

A . 民族政权的并立

B . 统一国家的建立

C . 繁荣开放的时代

D . 封建制度的没落

秦始皇在中央设置的“三公”,指的是( )

①丞相 ②县令 ③太尉 ④御史大夫

A . ①②③

B . ①②④

C . ①③④

D . ②③④

“古之贵者不乘牛车,汉武帝推恩之末,诸侯寡弱,贫者至乘牛车”。材料说明推恩令( )

A . 打击了豪强地主

B . 削弱了诸侯国的实力

C . 解除了封国威胁

D . 强化中央对经济控制

从猿到人过渡阶段结束的标志是( )

A . 使用工具

B . 制造工具

C . 直立行走

D . 使用天然火

我国历史上第一个奴隶制王朝建立的时间大约是( )

A . 公元前21世纪

B . 公元前20世纪

C . 公元21世纪

D . 公元20世纪

“北逾阴山,西及流沙,东尽辽左,南越海表”、“汉唐极盛之际不及焉”。这是描述的哪个朝代的疆域( )

A . 北宋

B . 金

C . 元

D . 清

唐朝由盛转衰的转折点是( )

A . 安史之乱

B . 藩镇割据

C . 唐末农民战争

D . 朱温建立后梁

我国神话传说中,黄帝之后,黄河流域先后出了三个著名的人物叫尧、舜、禹,他们都是通过推选的方式成为部落联盟首领的。历史上把这种产生首领的办法称为( )

A . 选举制

B . 投票制

C . 任命制

D . 禅让制

我国是世界文明古国之一,对世界文明发展做出突出贡献,如图所示文明成就属于我国的( )

A . 夏朝

B . 商朝

C . 西周

D . 汉朝

隋朝大运河是世界上最长的、最古老的的人工水道。这一伟大工程( )

A . 中心是长安

B . 最南端到达今天的扬州

C . 是隋文帝的政绩之一

D . 发挥着贯通南北动脉的作用

阅读材料,回答问题。

材料一:……合并小都、小乡、小邑、小聚为县,设置县令、县丞,共三十一个县,由国君直接委派官员治理;努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役变法五年后,国家富强起来。

——《史记商君列传》

材料二:魏主欲变北俗,引见群臣帝曰:夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断读北语,一从正

音,其年三十以上,习性已久,容不可猝革,三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——《资治通鉴》

请回答:

-

(1) 材料一反映的是什么历史事件?该历史事件有何历史意义?

-

(2) 材料二反映的是哪次改革?这次改革的内容有哪些?

-

(3) 结合所学知识,谈谈上述改革对我国当今的改革开放有何启示?

热播的电视纪录片《舌尖上的中国》介绍了我国各地的美食。那么中原人开始吃上石榴、核桃等食物应该是在( )

A . 秦朝

B . 汉朝

C . 唐朝

D . 元朝

最近更新

- 回答下列问题: 香蕉果实成熟过程中,果实中的贮藏物不断代谢转化,香蕉逐渐变甜。图A中Ⅰ、Ⅱ两条曲线分别表示香蕉果实成熟过

- 苹果园中生长着甲乙两种苹果树。我们把乙果树的花粉授给甲果树,则甲果树所结出的苹果的口味最符合下列哪个选项( ) A

- 曲线x2+y2-ay=0 与ax2+bxy+x=0 有且只有3个不同的公共点,那么必有( )A.(a4+4ab+

- 计算:(3﹣π)0+2sin60°+()﹣2﹣|﹣|

- 下列各句中,句意明确,没有语病的一句是( )(3分) A.由冯小刚执导的《唐山大地震》在短短几周时间就取得了5个亿

- 如图,直线与直线相交于点.直线与y轴交于点A.一动点从点A出发,先沿平行于x轴的方向运动,到达直线上的点处后,改为垂直于

- 8.在两个相同的密闭、透明玻璃室内各放置一盆长势相似的甲、乙两种植物幼苗,在充足的水分、光照和适宜的温度等条件下,用红外

- “达菲”是治疗甲型H1N1流感的一种特效药。该药物的主要成分是一种化学式为C16H31N2PO8的物质。关于该物质的说法

- 十六大以来,我国经济总量跃上新台阶, 进一步增强, 的影响力进一步提高。中国经济总量世界排名晋升到第

- (2014年山东聊城)下列各组概念之间的关系,与图解的表述相吻合的是()A.甲—分解者、乙—消费者、丙—生产者 B.

- 轴烯是一类独特的星形环烃。三元轴烯()与苯( ) A.均为芳香烃 B.互为同素异形体 C.互为同系物

- 下列各句中“为”字与例句中的“为”字意义和用法相同的一项是( ) 例:先是,庭中通南北为一 A.吾从板外相为应答

- 书面表达,请你根据下面所给信息,写一篇介绍著名钢琴家 (pianist)郎朗的英语文章。出生日期1982年6月14日出生

- 在平面直角坐标系中,点A的坐标是(0,6),点B在一次函数y=-x+m的图象上,且AB=OB=5.求一次函数的解析式.

- 请根据如图所示实验装置回答问题.(1)B装置中仪器①的名称为 ,收集某气体采用D装置,由此推测该气体具有的性质是

- 某温度下,在一体积不变的密闭容器中充入1molN2O4气体,达到平衡后,再充入1mol N2O4气体,下列说法中错误的是

- 用自由落体仪(如图所示)测量重力加速度.通过电磁铁控制的小铁球每次从同一点A处自由下落,下落过程中依次经过并遮断两个光电

- The hardworking blacksmith Jones used to work all day in his

- 某同学在篮球训练中,以一定的初速度投篮,篮球水平击中篮板,现在他向前走一小段距离,与篮板更近,再次投篮,出手高度和第一次

- 质量为0.5 kg的小球做竖直上抛运动,小球上升到最高点前1 s时的动量为p,从最高点下落1 s时的动量为p′,这2 s