七年级(初一)历史试题

材料一 《步辇图》

材料二 宋与周边少数民族政权之间战争频繁,屡战不胜,和辽、西夏、金议和。这使得宋和其他少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。

材料三 洁白的哈达、温驯的藏羚羊、雄伟的布达拉宫……这就是我们美丽而圣洁的西藏。虽然当前“藏独”分子猖獗,但我们可以肯定地说:自古以来,西藏就是中国领土不可分割的一部分。

-

(1) 《步辇图》反映的是唐朝与哪一个少数民族的交往?请列举出一个唐朝与该民族友好交往的史实。

-

(2) 请说出辽、西夏、金分别是哪个少数民族建立的政权。

-

(3) 中央政府开始对西藏地区进行有效管辖始于哪一朝代?

-

(4) 通过上述史实,谈谈你对我国古代民族关系的认识。

以法治国 秦始皇

B .

以法治国 秦始皇

B .  水能载舟亦能覆舟唐太宗

C .

水能载舟亦能覆舟唐太宗

C .  独尊儒术汉武帝

D .

独尊儒术汉武帝

D .  兼爱非攻武则天

兼爱非攻武则天

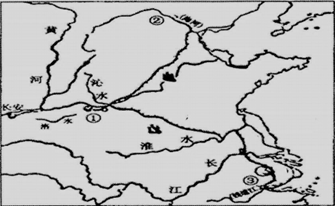

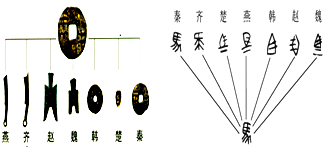

材料一∶如图所示

-

(1) 隋朝下令开凿大运河的皇帝是?开凿大运河的目的是什么?在当时有何地位?

-

(2) 隋朝大运河以①为中心,北达② ,南至③。

-

(3) 这条大运河的历史作用是什么?

步骤一:了解历史上的民族关系

(1)举例说明秦汉时期中原王朝与匈奴之间的关系(和战各举一例)

(2)北魏时哪一历史事件促进了民族大融合?

(3)列举唐太宗时期为汉藏友好交往做出突出贡献的两位人物。

(4)北宋与哪两个少数民族政权发生战和之事?北宋与一少数民族签订什么和约?此后很长时间保持和平局面。

步骤二:感悟历史上的民族关系

(5)历史上各民族之间关系的主流是什么?由史及今我们应树立怎样的民族意识?

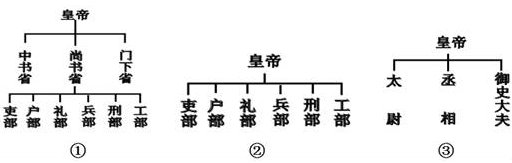

材料一 嬴政统一全国后,决定从“三皇”、“五帝”各取一字,称皇帝。嬴政时,“天下之事无小大皆决于上”,自称“朕”,命令称“制”或“诏”,印称“玺”,任何人对皇帝的名字都要避讳。皇帝称号确定以后,嬴政自称“始皇帝”,规定自己死后传位给子孙,“后世以计数。二世三世至于万世”。

材料二 未经议会同意,国王无权废除法律或停止法律的执行;未经议会同意,国王不能征税;未经议会同意,国王不能在和平时期招募或维持常备军;议会必须定期召开;议员的选举不受国王的干涉。

材料三 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家;中华人民共和国的一切权力属于人民,人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——摘自《中华人民共和国宪法》(1954年9月15日)

材料四 2012年11月8日中共十八大报告,明确提出“三个倡导”,即“倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育社会主义核心价值观”,这是对社会主义核心价值观的概括。

-

(1) 根据材料一指出这是秦始皇首先创立的什么制度?有何特点?

-

(2) 材料二出自英国资产阶级革命时期的什么文件?从此英国确立了什么政治制度?

-

(3) 根据材料三指出我国的根本政治制度是什么?

-

(4) 根据上述材料并结合所学知识,说明人类政治制度演变的基本趋势。

|

①万众一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛。主将亲我兮胜如父母,干犯军法兮身不自由。号令明兮赏罚信。赴水火兮敢迟留?上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。 ——《凯歌》 ②台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余即来索,则当地归我…… ——《台湾通史》 |

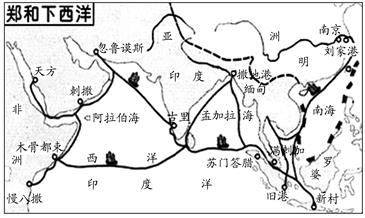

图一 郑和下西洋路线图

图二 广州十三行

-

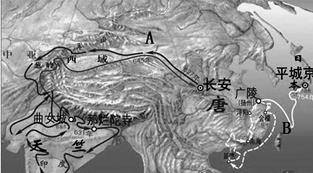

(1) 任务一【识读地图——比较历史事件】

下图中A、B两条路线分别反映唐朝对外交往的哪两件事?并归纳这两个事件的共同影响。 -

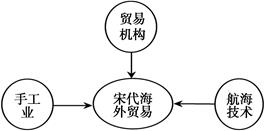

(2) 任务二【思维导图——分析历史原因】

根据上面的图示,任选两个角度,运用相关史实,分析宋代海外贸易繁荣的原因。 -

(3) 活动三 【材料解读——弘扬民族精神】

上面两段材料分别出自哪两位民族英雄?体现了他们怎样的精神? -

(4) 活动四 【图片对比——探寻历史现象】

从图一到图二,体现了中国古代对外交往怎样的发展趋势?这种变化最终导致了怎样的后果?

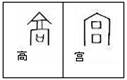

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉;挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

──李白《古风》

材料二:如图。

材料三:汉初分封的诸侯国,势力逐渐膨胀,对皇权构成严重威胁。像汉武帝的叔叔梁王出行则千乘百骑,和天子一样威风。

──摘编自人教版历史七年级

-

(1) 结合所学知识分析,材料一中的“秦王扫六合”完成于哪一年,都城在哪里。

-

(2) 据材料二分析,“秦王扫六合”后,为加强统治,促进经济文化的交流,他又采取了什么措施?

-

(3) 针对材料三反映的现象,汉武帝采取了哪一措施来解决?这是根据谁的建议?

秦始皇—— 汉武帝——

- 已知抛物线的准线方程是,则 .

- 将一定质量的甲、乙、丙、丁四种物质放入密闭容器中,在一定条件下反应一段时间后,测得反应前后各物质的质量如下表:物质 甲

- 下列有关实验室制氧气的四种说法中,正确的是( ) A.必须选择含氧元素的物质作原料B.必须用向上排空气法收集

- 为了确定某物质是否变质,所选试剂(括号内物质)错误的是 A.Na2SO3是否被氧化(BaCl2) B.FeCl

- 在历史学习中,我们经常会碰到“历史现象”与“历史结论”的区别问题。“历史结论”是在对历史现象的理性认识和基本判断基础上形

- 下列有关人体糖类代谢的叙述不正确的是( ) A.糖类可由某些氨基酸经脱氨基后转化产生 B.糖类在供应过量的情况下可转化

- 下列说法错误的是 ( ) A.从1L 1

- I’m ___ in the ____ story. A. interesting, interesting B.

- (无锡市)下列词语中,没有错别字的一组是( )A.抉择 自负盈亏 不胫而走 一寸光荫一寸金B.凭悼

- 神经递质乙酰胆碱与突触后膜的乙酰胆碱受体(AChR)结合,突触后膜兴奋,引起肌肉收缩。重症肌无力患者体内该过程出现异常,

- 满井游记 袁宏道 燕地寒,花朝节后,余寒犹厉。冻风时作,作则飞沙走砾。局促一室之内,欲出不得。每冒风驰行,未百步辄返。

- 2014年12月20日上午,庆祝澳门回归祖国十五周年大会暨澳门特别行政区第四届政府就职典礼在澳门举行。澳门同胞以高度主人

- 读图,完成11~12题。11.图序与区域搭配正确的是() A.①东北平原 ②长江中下游地区 ③南部沿海地区④黄河中下游地

- 下列生物中,有根茎叶分化,但不产生种子的是() A、卷柏 B、柏 C、马尾松 D、鹿角菜

- 下列实验操作中,能用于互不相容液体分离的是

- 如图分别是三种生物细胞的结构模式图,有关叙述正确的是() A. a细胞有细胞壁,而b、c细胞没有细胞壁

- “张书记来了种梨、李书记来了种桃”、“一任领导一套规划”等现象在我国各地时有发生。从哲学角度看,“一任领导一套规划”①肯

- 中央气象台预报:受来自西伯利亚寒冷气流的影响,我国东部大部分地区将经历一次降温、大风、雨雪的过程。 37.这次天气现象属

- 现有部分短周期元素的性质或原子结构如表: 元素编号 元素性质或原子结构 T M层上有6个电子 X 最外层电子数是次外层电

- 某中学随机地调查了50名学生,了解他们一周在校的体育锻炼时间,结果如下表所示:时间(小时) 5 6 7 8 人数 10