七年级(初一)历史试题

材料一:魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。

——《中国历史》

材料二:科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

材料三:科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中

的升降、甚至贵践间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料四:八股取士制度是明清统治集团为选拔人才,经过长期摸索,总结经验救训,最后确定下来的。明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章写得再好,也不可能录取。明朝科举对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢思想。应试的人为了能够被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者。

——改编自统编《中国历史》七年级下册

-

(1) 从材料一到材料二选拔官吏的标准发生了怎样的变化?材料二中的科举制创立于哪一朝代?

-

(2) 根据材料二、三,概括科举制产生了怎样的影响。

-

(3) 根据材料四,指出明朝科举考试发生了怎样的变化?结合所学知识,分析这种变化对社会发展造成了怎样的影响?

-

(4) 综合上述材料,请你就当今我国考试制度的改革提一条合理化建议。

①曲辕犁是唐朝北方农民对犁耕农具作出改进而形成

②曲辕犁当时已经传播到边疆少说民族地区

③该文物可以侧面反映唐朝民族交融的情况

④该文物是艺术作品,不能作为研究唐朝经济与文化情况的史料

历史推论:这群远古人类是世界上最早的人类。( )

-

(1) 步骤一:走进历史,了解“和谐”内容。

统治的和谐:原始社会末期民主推选部落联盟首领的制度是什么? -

(2) 人与自然的和谐:战国时期秦国修筑的重大水利工程是什么?修建者是谁?这一工程起到了哪些作用?

-

(3) 步骤二:反思历史,认识不“和谐”音符。

请写出春秋战国时期诸侯国之间发生的战役三例。 -

(4) 根据这段历史的学习,你认为如何才能使我们的社会和生活更加和谐?

材料 5世纪末,中原地区农业经济已较发达,成为北魏主要产粮基地。而平城地区屡受灾荒,粮食供应常发生危机。随着北魏在中原的开拓,平城已不适合于控制整个北方地区。加上平城的保守势力强大,北魏社会的发展受到了制约。

迁都后,孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语,推行汉族的官制和律令。于是,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

-

(1) 根据材料并结合所学知识,简述北魏都城地点发生的变化。

-

(2) 根据材料并结合所学知识,说明北魏迁都的原因及意义。

-

(3) 根据材料,概括迁都后北魏孝文帝改革的特点。

材料一 水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志蜀志》

材料二 诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇駟,而将相或乘牛车。

——班固《汉书》

材料三

-

(1) 材料一中的“天府”是指哪一区域?材料一反映的状况与哪一工程修建有关?

-

(2) 根据材料二概括西汉初年的社会状况。结合所学知识回答汉初统治者为了改变这种社会状况,采取的措施有哪些?

-

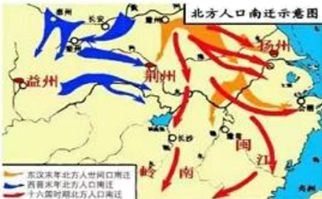

(3) 材料三为西晋末年至南朝时期北方人口迁徙示意图。人口迁徙对当时社会发展有何影响?

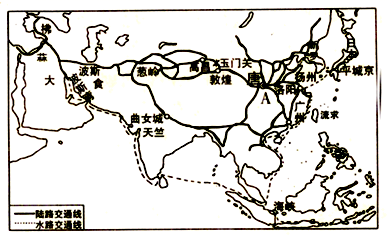

材料一 唐朝对外主要交通路线图

材料二 据记栽,当时有七十多个国家和地区与唐朝有外交关系,首都侨居有大量外国客商、往来使节、僧侣、学者、留学生等,最多达万人以上。仅日本的遣唐使就达十多批。

材料三 “四大皆空修道义,六根清静解禅缘。万里崎岖不辞苦,求取真经为人间。”

请回答:

-

(1) 写出材料一图中地点A的名称。

-

(2) 根据材料一、二,归纳唐朝对外交往的特点?

-

(3) 结合所学知识,分析出现这些特点的主要原因有哪些?

-

(4) 材料三和唐朝的哪位历史人物有关?根据他的口述,由其弟子记录完成了哪部著作?

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。明断自天启,大略驾群才。收兵铸金人,函谷正东开。

——李白《古风》

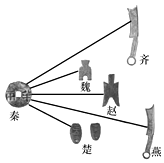

材料二:

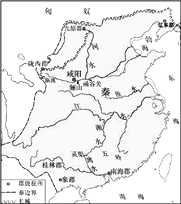

材料三:秦朝疆域图

-

(1) 材料一中李白这首《古风》诗中的“秦王”是谁?该诗歌主要赞颂了他哪方面的功绩?

-

(2) 材料二反映了秦朝采取的哪项措施?当时秦朝在经济上还采取了什么类似的措施?

-

(3) 根据上图写出秦朝的疆域范围。

-

(4) 综合上述问题和所学知识,请你谈一谈中央集权制度对我国历史发展的积极作用。

- 种植农作物要合理密植,原因是() A.增加植株周围的二氧化碳的浓度 B.增加吸收光能的作物叶片的面积 C.降低周围

- 法拉第通过精心设计的一系列试验,发现了电磁感应定律,将历史上认为各自独立的学科“电学”与“磁学”联系起来.在下面几个典型

- 下图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的

- 读南极为中心的投影图,下图中最外圈为赤道,虚线表示回归线与极圈, ABC代表晨昏线,黑粗线为日期分界线,回答下列问题。

- 近来全球地震多发,依据资料回答下题。玉树位于我国青海省境内,青海省的省会是 A.济南

- 如图3所示,从倾角为θ的足够长的斜面顶端A点,先后将相同的小球以大小不同的水平速度v1和v2向右抛出,落在斜面上.关于两

- 阅读下列文字,按要求作文。 有个教授做过一个实验,12年前,他要求他的学生进入一个宽敞的大礼堂,并自由找座位坐下。反复几

- 求由曲线围成的图形的面积.

- (4分)(1)我们分别把盛浓盐酸和浓硫酸的试剂瓶敞口放置在空气中一段时间后,根据你所掌握的知识回答:它们的质量分别将会怎

- 右图表示酶活性是温度的函数。在温度t1时: A 底物能量太高不能与酶形成稳定的复合物 B 反应自发进行,不需要酶的参

- 如果≠0),那么= .

- 明末思想家顾炎武在《吴中纪事》中指出:“富民有田而贫者多佃之,秋收之后,所得各居其半。”这反映了当时农村经济中的主要经营

- 一物体做平抛运动,从抛出点算起,第1秒末其水平速度与竖直速度大小相等,经过3秒落地,若取g=10m/s2,则物体在 A

- 如图所示,空气中有一横截面为半圆环的均匀透明柱体,其内圆半径为r,外圆半径为R,R=r.现有一束单色光垂直于水平端面A射

- 波尔多液能防治病虫害的原因是A.硫酸铜使菌体蛋白质盐析 B.石灰乳使菌体蛋白质水解C

- 水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带上。设工件的初速度为0,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而

- 等物质的量的下列有机物在氧气中充分燃烧,消耗氧气最多的是 ( ) A、乙醛 B

- 读2012年5月26日苏州气温日变化图(图12),回答37~38题 37.苏州此日气温日较差大约是 ( )A.

- 前几年,某些不法商家将三聚氰胺掺入奶粉,以提高N的含量和蛋白质的检测值,导致部分儿童因食“毒奶粉”而患“肾结石”。下列有

- 关于欧洲及其国家的正确叙述是 ( ) A.法国的农业以种植业为主 B.欧洲工业产值仅次于北美洲 C.俄罗斯最重要的