七年级(初一)历史试题

材料:唐朝是中国古代繁荣与开放的朝代,它政策开明,经济繁荣,文化发达, 声名远播,是中国历史上令人振奋的一段时期。请结合所学知识完 成下列有关唐朝历史主题的探究并回答相关问题。

【贞观之治】君之所以明者,兼听也,其所以暗者,偏信也。

——魏征

【技术创新】唐朝经济繁荣,农业生产工具有很大改进。

【和同一家】贞观十五年正月……松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

-

(1) “贞观之治”时期的皇帝是谁?上则材料反映了贞观之治哪一方面的内容?除此之外,唐太宗还采取了哪些措施来治理国家?

-

(2) 请根据图A和图B分别写出当时便于耕作和灌溉的生产工具名称。

-

(3) 吐蕃人是今天哪个少数民族的祖先?材料中的“公主”是指谁?材料反映的这件事的历史意义是什么?除了材料中的这位公主外,唐朝还将哪位公主嫁到吐蕃?

请回答:(1)左图反映的是哪个朝代的什么历史事件?

答案:西汉,张骞出使西域

-

(1) 右图的路线图叫( ),请你把这个路线补充完整: → →今新疆地区→ →欧洲。

-

(2) 左图和右图的关系是什么?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:我国古代一条著名的商路

材料二:今年5月14日,印度总理莫迪飞抵西安开始为期3天的访华行程,世界聚焦“西安会见”,为何选择西安?有媒体分析认为,西安与印度有很深的历史文化渊源:贞观初年一位高僧曾从这里出发,前往印度,取得佛经后又回到这里翻译佛经、弘扬佛法。

材料三:宋朝的海外贸易超过了前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家,有闻名世界的大商港。

材料四:明朝著名的航海家郑和描述船队远航的情景:观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢……

-

(1) 写出材料一种这条商路的名称及其起点。

-

(2) 材料二中的“一位高僧”是谁?

-

(3) 根据材料三写出当时“闻名世界的大商港”。

-

(4) 根据材料四和所学知识回答,郑和为什么能成功地实现远航?

①跟随高僧鉴真东渡日本②用纸币在夜市买小吃

③吃占城稻做的米饭 ④去瓦舍欣赏各种表演节目

材料一 东汉以后,由于黄河流域战乱频仍,我国出现了人口由北向南流动、经济重心逐渐南移的历史趋势。

|

朝代 |

南方 |

北方 |

||

|

人口(户) |

占全国户口数比例 |

人口(户) |

占全国户口数比例 |

|

|

西汉 |

2470685 |

19.8% |

9985785 |

80.2% |

|

唐代 |

3920415 |

43.2% |

5148529 |

56.8% |

|

北宋 |

11224760 |

62.9% |

6624296 |

37.1% |

材料二 宋朝时期,太湖流城苏州、湖州的稻米产量居全国首位,故有“苏湖熟,天下足”的谚语;两浙的丝织品已跃居全国首位;制瓷出现许多名窑,后来居上的景德镇成为制瓷业中心;造船技术居于世界前列,海船制造中心分布在东南沿海的大城市;商业繁荣,内外贸易空前活跃……泉州作为外贸港口崛起,南宋以后成为海上丝绸之路的起点。

-

(1) 材料一中的表格信息反映了我国人口从西汉到北宋时期发生了怎样的变化?

-

(2) 根据材料二,概括宋代南方经济发展的特点。

-

(3) 根据上述材料并结合所学知识,说说为什么会出现我国古代经济重心由北向南移的发展趋势?

材料一:科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和贫民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试的内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——杨齐福《科举制度与近代文化》

材料二:唐太宗深知“为政之要,惟在得人”,用人不计资历名望,不计亲疏恩怨,凡有治国安邦之才,都委以重任。

材料三:唐太宗:“自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一。

——《资治通鉴》

-

(1) 根据材料一指出科举制度有哪些特点?(答出两点即可)

-

(2) 材料二反映唐太宗重视人才,为选拔官员,他是怎样完善了科举制度的?

-

(3) 材料三中的“中华”“夷狄”分别指的是什么?

-

(1) 该机构的名称是什么?是哪一皇帝设立的?

-

(2) 依据你的理解,用自己的话说说该机构的职责是什么?

-

(3) 该机构设立后,清朝中央政权机构发生了怎样的变化?

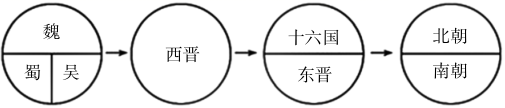

材料一 三国两晋南北朝时期,我国由大一统走向分裂,又由分裂重新走向大一统(如图)。

材料二 “(江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常丰裕的人”。

——西汉《史记》译文

材料三 江南……地广野丰(地域广阔,物产丰富),民勤本业(农业),一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——南朝《宋书》

材料四 为了便于学习和接受汉族的先进文化,……孝文帝要求南迁的鲜卑族一律改穿汉服,学习汉语,采用汉姓,提倡与汉人通婚。……逐渐融入汉族人民的生活中。

——人教版七上历史课本

-

(1) 根据材料一回答:在三国鼎立局面形成的过程中,起到关键作用的战役是什么?4世纪后期,统一黄河流域的是哪个政权?

-

(2) 比较材料二和材料三,说明江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化?发生这种变化的主要原因是什么?

-

(3) 材料四反映了哪一历史事件?上述改革措施具有怎样的历史意义?

-

(4) 三国两晋南北朝时期战争连绵,但在科技文化上却取得了巨大成就。请列举这一时期在农业科学和绘画方面的成就各一例。

- 下列各选项中,不属于相对性状的是: (

- 图中1、2、3分别是表示概念或物质,以下各项中能构成图中关系的是( )A.DNA、染色体、基因 B.酶、蛋白质、

- 下列关于对待文化多样性的观点正确的是 ①要培育好、发展好本民族文化 ②遵循各民族文化一律平等的原则 ③加强不

- 若集合且下列四个关系: ①;②;③;④有且只有一个是正确的,则符合条件的有序数组的个数是_________.

- 在某一温度下,两个电路元件甲和乙中的电流与电压的关系如图 1所示,由图可知,元件甲的电阻是 Ω,将元件甲、乙并联后接

- 下面的“中国古代战争密集区简表”,引自施和金的《中国古代战争的地理分布》。对此解读不正确的是A.秦汉至南宋,北方战事多于

- 已知阿伏伽德罗常数为NA,下列说法中正确的是( ) A.常温常压下,当活泼金属转移2NA电子时,可从盐酸中置换产生

- 右图是A、B、C物质的溶解度曲线。下列说法不正确的是 A.A的溶解度大于C的溶解度 B.t1℃时,100

- 新中国成立后实行的民主协商政治制度的确切含义是 A.中国与各民主党派长期共存 B.中国与各民主党派共同参政 C.中国领导

- LiHua as well as the other studentswho _______ injured in t

- 下列物质能用作测定空气中氧气的含量的试剂是 A白磷 B硫 C铁粉 D蜡烛

- 细胞膜、核膜及细胞器膜统称为生物膜,下列对生物膜叙述不正确的是

- 下图是某高等动物种群增长曲线,对其理解合理的是()A.图中0~a段是种内斗争限制了种群增长 B.图中a~b段,幼年个体明

- —Angela, youare going to buy a flat here, aren’t you? —Yes,

- 在一密闭容器中,可逆反应aA(g)+bB(g)cC(g)达到平衡后,保持温度不变,将密闭容器的容积缩小为原来的1/2,当

- 中共八大后的十年社会主义建设取得了显著成就,工业战线最为突出的是:( ) A.钢铁工业 B.煤炭工业

- 2.下列各项中字形正确的一项是( ) A.消赃 沙鸥 蛾嵋 编纂 B.欢谑 国萃

- 1979年在辽宁省首次发现美国白蛾,1985年西安市有所报道,1999年以来,唐山市及周边地区都有此虫危害,对美国白蛾的

- 鸦片战争后,随着开埠通商,人们的生活习俗发生变化,其中变化最大的地区是() A.上海 B.南京 C.天津 D.广州

- 探究闭合电路规律的实验装置如图,闭合S、S1、S2,下面说法中正确的是( ) A、当变阻器R的触片向右滑动