七年级(初一)历史试题

材料一 在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生,修身齐家治国平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大喜,在艺术上有大美。

——摘自《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》(2013年7月22日《人民日报》)

材料二 “公元前2世纪,孔子的学说被宣布为帝国的官方教义或官方信仰,其经典著作成为学者和政治家的主要研究对象。直到2000多年后,也就是1911年满族王朝覆灭为止, 孔子学说一直在中国居统治地位。”

——摘自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 单纯依靠德治的周朝,最终因礼崩乐坏而天下大乱;单纯依靠法治的秦朝,最终因暴政导致二世而亡;历史证明,只有德法并重、德法合治,国家才能治理好。而单靠德治或单靠法治,都难以把国家治理好。

——摘自中国

-

(1) 根据材料一,写出战国时期思想领域“熠熠生辉”局面的名称,结合所学知识说说该局面产生了怎样的影响?

-

(2) 结合所学,指出孔子的核心思想是什么?促使“孔子的学说”成为“帝国的官方教义”的政策措施是什么?

-

(3) 结合所学知识,指出“法治”和“德治”分别是哪两家学派的治国主张?根据材料三,说说在新的历史条件下,我国的治国方略应该是什么?

禹,通常被尊称为大禹,与尧、舜并为传说中的古圣王,又相传为夏王朝的开国君主。禹父即治水无功的鲧,于帝尧的时代被起用,帝舜时被放逐,禹于舜时为司空,治理水土,其主要工作是治水,继续其父未竞的事业。禹受命治水,他发奋治好水忠。禹这个人聪慧机敏,勤恳踏实,言行一致,又能身为表率。他走遍天下,“陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘攆(撵是一种登山用具,置于盾下,上山前齿短,后齿长;下山前齿长,后齿短)”,踏勘水情地势,规划治水大计。禹治洪水采用的方法,大约是接受其父失败的教训,以疏导为主。如孟子所说,“禹之行水也,行其所无事也。”不是用人力去与大自然对抗,而是顺其自然,因势利导,给洪水找出路。

请回答:

-

(1) 禹生活在什么时期?

-

(2) 通过材料的介绍,请你说一说他是用什么办法治水成功的。

-

(3) 通过材料,你总结一下他治水成功的原因有哪些?

-

(4) 通过他治水成功,给你哪些启示?(可从治水成功的原因,及人与自然的关系两个角度去思考)

-

(5) 直至今天,水旱灾害仍是困扰人类的一大难题,作为青少年,应如何培养自己的环保意识?

①松赞干布和文成公主

②金城公主和尺带珠丹

③唐蕃会盟

④册封五世达赖为“达赖喇嘛”

⑤在拉萨设驻藏大臣

-

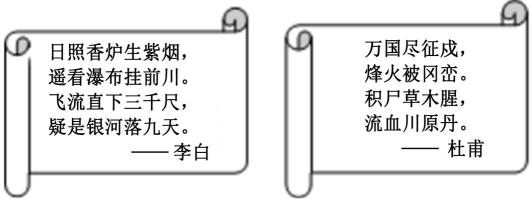

(1) 【唐诗】

材料一:

根据材料一并结合所学知识,说出图1中两位诗人诗歌风格的不同,并分析产生不同风格的原因。

-

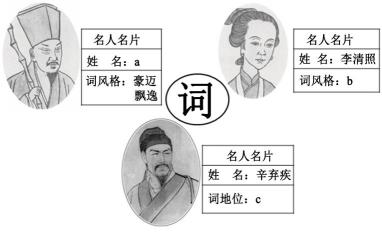

(2) 【宋词】

材料二:词是宋代主要的文学形式,句子长短不一,更便于人们抒发思想感情。

图2以“宋词”为主题的思维导图。根据图片相关信息并结合所学知识,在a、b、c三处填写相应的内容。

-

(3) 【元曲】

材料三:地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天!

——据《窦娥冤》

按照史料的表现形式划分,材料三属(请在①口述史料②文献史料③实物史料三种类型中,选择正确答案对应的番号并填入空格内)写出明代以后任意两位被誉为“元曲四大家”的文人的名字。

-

(4) 【明清小说】

材料四:

图3 图4

图3、图4中的人物出自于明清时期的两部名著,说说你喜欢其中哪一本名著,写出其名称并说明理由。

- .如图,在△中,∠=90°,,是上的一点,连结,若∠=60°,=.试求的长.

- 我国科学家用滤纸和二氧化钛(TiO2)薄膜制作出一种新型“纳米纸”,又在纳米纸上“铺”一层“萘胺”(C10H9N)染料,

- 有下列说法:①弦是直径 ②半圆是弧 ③圆中最长的弦是直径 ④半圆是圆中最长的弧⑤平分弦的直径垂直于弦,其中正确的个数有

- 下列关于无脊椎动物的叙述中,正确的是( ) A.腔肠动物都可以食用 B.扁形动物都是寄生虫 C.线形动物都有口有

- (6)函数f(x)=x3-3x2+2在区间[-1,1]上的最大值是(A)-2 (B)0

- 地球从春分日公转到秋分日时,石家庄正午屋内的光照面积的变化情况是______________。

- 句型转换 1.His face is round.(改成同义句) He ______ _____ round face

- The vase had been put on top of the cupboard _________ it wo

- 下列关于人体消化的叙述,错误的是 A.淀粉在口腔内开始被消化 B.

- 如图, 在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=3,BC=4,AA1=4,点D是AB的中点, (I)求证:(I)AC⊥

- 科学家最近在-100℃的低温下合成了一种结构简式为 的烃X,实验测得其分子中只有一种氢原子,根据分析,下列说法中不正确的

- (10分)某溶液中含有Ba2+、Cu2+、Ag+三种离子。现用NaOH溶液、盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分

- 物体沿一斜面上滑的加速度大小为6 m/s2,下滑的加速度大小为4 m/s2,那么物体与斜面间的动摩擦因数为_______

- 函数y=的定义域是__________.

- 如图中阴影部分的点满足不等式组在这些点中,求使z=6x+8y取得最大值的点的坐标.

- 对胚胎分割技术的有关叙述正确的是 A.凡是利用胚胎工程产生新个体都要用到胚胎分割技术 B.分割的胚胎直接移植给受体或在体

- 民族区域自治制度是我国的基本政治制度。国务院公布的《全国年节及纪念日放假办法》第四条规定,少数民族习惯的节日,由各少数民

- 学习化学我们要经常做实验。下列化学实验操作正确的是A

- 毛毛听到同学们在兴致勃勃地谈论着什么,他听到了国家干预经济、上世纪30年代、兴办公共工程、“蓝鹰”运动等字眼,由此毛毛断

- 质量m=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移4m时,拉力F停止作用,运动到位移是8m时物体停止