七年级(初一)历史试题

材料一:夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕种。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

---《战国策》

材料二:

|

鲜卑姓 |

汉姓 |

鲜卑姓 |

汉姓 |

|

|

拓跋 |

元 |

贺兰 |

贺 |

|

|

丘穆陵 |

穆 |

独孤 |

刘 |

|

|

步六狐 |

陆 |

尉迟 |

尉 |

-

(1) 材料一中的“商君”是指谁?

-

(2) 材料一反映了商君的哪些改革措施?(说出三项即可)

-

(3) 材料二中的表格与哪一次改革有关?这次改革对民族关系的发展有何历史作用?

-

(4) 通过上述改革,谈谈你从改革中得到什么启示。

材料一:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”

材料二:自契丹取燕蓟以北,拓跋(党项族)自得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。 得中国(中原)土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书刊,用中国车服,行中国法令。

——李焘《续资治通鉴长编》

材料三:“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下,共遵诚信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹,银一十万两…送至雄州交割。”

——李焘《续资治通鉴长编》

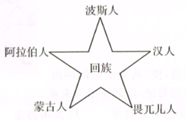

材料四:元朝时,回族形成示意图 材料五:

材料六:

-

(1) 材料一中“朕”实行怎样的民族政策?试举三例说明当时唐和少数民族之间的 友好关系。

-

(2) 材料二中“契丹”和“‘拓跋”分别建立了哪一少数民族政权?依据材料总结出它们制度建设的共同特点。

-

(3) 材料三反映的是哪一事件?你是如何看待这一事件的?(从不同角度分析)

-

(4) 材料四图示体现了元朝在民族关系发展方面有怎样的历史趋势?

-

(5) 材料五中印章是元朝对哪个地区实行有效管辖的历史见证?元朝的统一在中 国国家发展史和民族关系史上具有怎样重要的意义?

-

(6) 材料六中三幅图片反映了清朝在处理民族关系上采取的哪三种方式?

-

(7) 通过对上述问题的探究,你对我国古代民族关系有哪些认识?

【时代纷争乱不停】

材料一:七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。

——[唐]胡曾《咏史诗·流沙》

【励精图治谋大业】

材料二:秦孝公任用商鞅进行变法,废除井田制,广开良田,奖励耕战,……这虽然不是古代治理国家的道路,但还是因为抓住了农业这个本业的缘故,使邻国倾覆而使自己的国家强大起来。但是这样做后,先王的制度被毁灭了,身份等级的划分乱了法度。……强国兼并地盘,弱国丧失江山。

材料三:商鞅之法,良法也。今试一披吾国四千余年之纪(记)载,而求其利国福民伟大之政治家,商鞅不首屈一指乎?

——

材料四:贵族们竭力反对商鞅变法。太子的老师公孙虔和公孙贾在幕后唆使太子故意触犯新法。商鞅表示,无论什么人犯法都必须惩办。太子是国君的继承人,不能施刑,那么就惩办纵容、教唆太子的两位老师。公孙虔被处脸上刻字,公孙贾因屡教不改被割掉鼻子。从此,再也没有人与新法作对了。秦孝公死后,商鞅遭到诬陷,便起兵反抗,后失败被车裂。商鞅虽然惨遭不幸,但新法仍继续推行。

-

(1) 材料一中的诗句反映了哪个时期怎样的一种社会状况?当时有哪些比较著名的战役?

-

(2) 根据材料二,归纳商鞅变法的主要措施。

-

(3) 根据材料三并结合所学知识,说说

称赞商鞅为“利国福民伟大之政治家”的原因。

-

(4) 材料四中,从两位老师教唆太子犯法,到商鞅惨遭车裂,再到商鞅虽死但新法仍继续推行,你对此有何认识?

材料一:唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐帝国自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。

材料二:明清时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。明初统治者进行一系列改革,大大强化了皇权。明朝一度出现强盛局面,郑和下西洋成为中国乃至世界航海史上的壮举…。

——部编(五四·学制)《中国历史》

材料三:清朝统一全国后,加强君主专制,并对西藏、新疆、台湾及附属岛屿、南海诸岛等进行有效的管辖。

——部编(五·四学制)《中国历史》

-

(1) ①和亲结盟;②鉴真东渡;③玄奘西行;④遣唐使来访以上四件事能佐证材料一中这一现象的是(多些少些写错均无分)

-

(2) 结合所学知识,指出材料二中明初统治者在地方上采取的“大大强化了皇权”的措施。“郑和下西洋”的目的是什么?

-

(3) 1684年,清朝设置管理台湾机构是什么?有何作用?

-

(4) 综合以上材料并结合所学知识,归纳这三个时期出现盛世局面的主要原因。

在其词作《沁园春·雪》中有一句“唐宗宋祖”。这里的“唐宗”统治时期,历史上称之为( )

在其词作《沁园春·雪》中有一句“唐宗宋祖”。这里的“唐宗”统治时期,历史上称之为( )

材料一:“自古皆贵中华,践狄夷,朕独爱之如一”。

材料二:《步辇图》,画幅描绘的是唐太宗李世民在宫内接见松赞干布派来的吐蕃使臣禄东赞的情景。

材料三:“外甥是先皇帝舅宿亲,又蒙降金城公主,遂和同为一家。天下百姓,普皆安乐。”

-

(1) 材料一中的“朕”指的是哪位历史人物?材料中的“中华”和“狄夷”分别指的是什么?此材料体现了唐朝怎样的民族政策?

-

(2) 材料二、三反映了唐朝与哪个民族的友好关系?据材料二、三列举唐朝与这个民族密切交往的事例。

-

(3) 根据以上材料所提供的信息,你对唐朝的少数民族政策有什么看法?对我们今天处理民族关系有何启示?

①耧车 ②水排 ③曲辕犁 ④筒车 ⑤翻车

- (北京卷理6).已知数列对任意的满足,且,那么等于( ) A. B.

- It also has basic versions of its programs available for onl

- 观察下列算式:21=2,22=4,23=8,24=16,25=32,26=64,27=128,28=256,…用你所发现

- 下列关于SO2的说法,不正确的是 A.SO2能使品红溶液褪色 B.SO2能使紫色石蕊试液褪色 C.SO2能与水

- 赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革遭到失败的共同原因是

- 小麦和水稻同属于种子植物门同一科的植物,其主要原因是它们的哪些器官表现出相同特征?( ) A. 根、茎 B.

- 已知一圆的圆心为,且该圆被直线截得的弦长为,求该圆的方程.

- 江苏南充市2012年 阅读下面文段,完成19-22题(8分) 《敬业与乐业》选段 梁启超 ①第一要敬业。敬字为古圣贤

- 某实验小组试图采用下图①——④部分实验装置来探究“光照是光合作用的必要条件”, 实验以观察倒置的装满水的试管中有无气泡产

- 2012年9月24日,四川省成都市申级人民法院对重庆市原副市长、公安局原局长王立军徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿案作出一

- 阅读下面一首五言诗,然后回答问题。 咏怀(其一) 阮 籍 夜中不能寐,起坐弹鸣琴。 薄帷鉴明月,清风吹我襟。 孤鸿号外野

- 某电场的电场线如右图所示,则某点电荷在A点和B点所受电场力的大小关系是( ) A.FA>FB

- 下列各句中,没有语病的一句是 20070330 A.定于9月5日上演的大型实景歌剧《图兰朵》日前正紧张排练中,主要歌

- 下列物质的用途主要利用其化学性质的是()。 A.石墨棒作干电池电极 B.天然气用作燃料 C.干冰用于人工降雨

- 用质量相等的O℃的水和O℃的冰来冷却物体, 的冷却效果较好。因为它在 过程中要 热量。

- David jumped _____ to get the first ______ the beginning of

- 一端长为、宽为、高为()的导体,将其中的两个对立面接入电路时,最大阻值为R,则最小阻值为( )A、 B、 C

- 已知集合,若则实数的取值范围是,其中= ▲ . w.w.w

- 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是() A.MnO2与浓盐酸反应制Cl2:MnO2+4HClMn2++2Cl-+C

- 根据拼音在田字格内写出相应的汉字。(4分) 沐浴着和xù的春日阳光,缓步于凤城河畔的桃园之中。眼前桃花衬着嫩绿的细叶,或