八年级(初二)历史上学期上册试题

(1)

(2)

B . 石达开

B . 石达开  C . 邓世昌

C . 邓世昌  D . 聂士成

D . 聂士成

材料一:“今日幸(到达)西苑,明日幸颐和,何日幸圆明园?四百兆骨髓全枯,只剩一人何有幸?五十失琉球(今台湾),六十失台海,七十失东三省!五万里版图弥蹙(收缩),每逢万寿必无疆。”

——1904年报人林白水讽刺慈禧太后70寿辰所作对联

材料二 :

材料三:甲午战败,严复觉得中国再不振兴,就要亡种亡国。他认为要救国只有效法西方,进行维新改革,救亡图存,反对外来侵略。随着《马关条约》的签订,康有为等人上书光绪帝,要求变法图强。

请回答:

-

(1) 材料一中“何日幸圆明园?”“五十失琉球”分别反映的是哪一历史事件?

-

(2) 面对侵略与灾难,中华民族不怕牺牲、前赴后继,民族之魂在血雨腥风中重塑。请仔细辨认材料二图中的四位人物,将图片下方的序号填入表格。

历史事件 虎门销烟 收复新疆 黄海海战 百团大战 人物序号 -

(3) 在近代化探索过程中,实践严复思想的政治运动是什么?此外,各阶层还进行了哪些探索?

-

(4) 回首历史,感慨万千。面对百年的沧桑,你有哪些感悟?

选项 | 事件 | 时间 | 标志、评价 |

A | 九一八事变 | 1931年9月18日 | 中国人民十四年抗战的开始 |

B | 七七卢沟桥事变 | 1937年7月7日 | 中国人民全面抗战的开始 |

C | 台儿庄战役 | 1938年春天 | 中国军队取得抗战以来第一次大捷 |

D | 百团大战 | 1940年8月 | 中国军队主动出击日军的最大规模战役 |

【曾经的选择】我国在不久的过去一段时期,国策有错误,走了战争的道路,使国民陷入存亡的危机,殖民统治和侵略给许多国家,特别是亚洲各国人民带来了巨大的损害和痛苦。 ——摘编自《村山谈话》

【现在的选择】2015年9月3日,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会在北京隆重举行,缅怀先烈、珍爱和平、开创未来;与此同时,现任日本首相安倍晋三以出于“国会事务”考虑为由,拒绝出席“9•3”纪念活动,且其任内曾多次参拜靖国神社。

【未来的选择】

-

(1) “国策有错误”之下,日本对中国发动了哪一场战争?

-

(2) 面对日本错误国策之下的错误之举,当时的中国政府作何选择?请简单评析中国政府的这一选择。

-

(3) 结合材料并联系教材知识,你认为日本首相是否应来参加“9•3”纪念活动?为什么?

-

(4) 若要不“走错人类社会通往和平与繁荣的道路”,你认为日本政府首先要做到什么?

材料一:西方大炮带给中国社会的耻辱和创伤毕竟太深了。因此,痛定思痛之后,庙堂众人的策论己多见“制敌在乎自强,自强必无练兵。比者抚局虽成,而国威未振,宜亟图振兴,使彼顺则可以相安,逆则可以有备”。自强以图御侮开始成为自觉意识,这是第二次鸦片战争刺激的结果。

一陈旭麓《中国近代社会的新陈代谢》

材料二:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大变,在变官制。﹣梁启超《变法通议》

材料三:……西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认识只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的界暗。

﹣陈独秀《<新青年>罪案之答辩书》

请回答:

-

(1) 根据材料一,为了“亟图振兴”“自强以留御侮”,清政府掀起了什么运动?该运动的根本目的是什么?

-

(2) 为了实现材料二中的主张,资产阶级维新派发起了一场什么运动?

-

(3) 材料三中的“德先生”、“赛先生”时是指这场运动中高举的两面大旗,它们分别指什么?

-

(4) 以上材料都反映近代中国的里要发展历程,请你为此拟定一个恰当的主题?

材料一:19世纪70年代,洋务派创办了一批民用工业。如李鸿章创办轮船招商局,张之洞创办汉阳铁厂。这些企业虽由官府控制,但吸收私人资本,产品投放市场。当时外商企业垄断民用工业,洋务派希望兴办民用工业同外国人竞争,“分洋商之利”,同时给军事工业提供资金、燃料。

——摘编自《中国近现代史》上册

材料二:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

材料三:如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动只不过剪断了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。但是树断了,树墩还在,一般的树只要树墩还在,还是可以萌发的。

——《西方文明对中国的冲击及中国文明的嬗变》

-

(1) 据材料一,归纳洋务派创办民用企业的目的。根据材料一指出洋务派创办民用企业的两个特点。

-

(2) 材料二中,梁启超认为变法成败的关键是什么?后来变法的结果如何?变法失败的标志是什么?

-

(3) 列举一例辛亥革命对当时人们社会生活的影响。结合所学知识说明材料三中“将树砍断了”的含义。在20世纪初,中国人民为了清除材料三中所说的“树墩”,进行了哪些努力,试举出两例说明?

材料一:1894年1月,孙中山写下了《上李鸿章书》,集中了孙中山关于仿效西方政治制度以图中国富强的革新主张。同年6月,孙中山由上海赴天津,渴望能见到李鸿章,倾诉自己的救国主张,但并未如愿。与此同时,孙中山在天津看到了清政府官员的腐败,这促使其思想发生了转变。

材料二:1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会召开,孙中山发表改组国民党宣言,确定“联俄、联共、扶助农工”三大政策;通过新党纲、新党章,将中国国民党改组为包含工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的革命联盟。

材料三:1925年3月12日,孙中山在北京不幸病逝。他在遗嘱里指出“革命尚未成功”,“必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗”。

-

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,指出孙中山思想发生的两次转变,并分别说明这两次思想变化推动中国近代社会发生了怎样的改变。

-

(2) 根据材料三并结合所学知识,分析孙中山所期待的“革命成功”是什么。

-

(3) 结合所学知识,分析影响孙中山革命思想转变的因素。

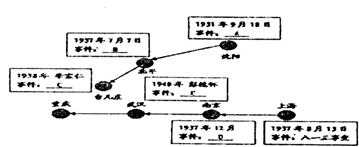

材料一:

材料二:日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

-

(1) 请你写出材料图中A、B、C、D、E各代表的历史事件?

-

(2) 请你写出材料图中的A事件在中国抗日战争中的意义如何?

-

(3) 材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,这种“凝聚力”在政治上的主要表现是什么?

- 根据课文默写。(10分)(1)蒌蒿满地芦芽短,_____________________。(2)____________

- 他将大盖帽提在手里,露着光头,就当纸月在场,驴拉磨似地旋转着,数着板。那个连长出现时,是在夏日。A就是按夏日来打扮自己的

- 过度晒太阳会使皮肤粗糙,甚至会引起皮肤癌,这是由于太阳光喊有以下哪种光线造成的………………………………………………………

- 等腰△ABC中,,若AB、AC的长是关于x的方程的根,则m的值等于 。

- The United States is one of the few countries in the world t

- 已知牛的黑色对黄色呈显性,要在一个生殖季节里确定一头黑色公牛的基因型,最好让 它( ) A.与一头纯

- This morning I went to work in such a hurry that _____ the k

- 龙胆酸烷基酯类F是一种药物皮肤美白剂,合成路线如下:(1)D(龙胆酸)中含氧官能团的名称为________、______

- (03年北京卷文)(12分)已知函数的定义域,判断它的奇偶性,并求其值域.

- 下列各大洲中,占世界国际贸易额比重最高的是 A.亚洲 B.欧洲

- 仿照下面画线句子,在横线上续写语句,组成一段完整的话。 青春是一种令人艳羡的资本。凭着健壮的体魄,你可以支撑起一方蔚蓝的

- 在二倍体中,下列哪项一定不含同源染色体 A.有丝分裂前期的细胞 B

- (美)金德尔伯格写道:黄金时期从1945年或1950年开始,持续了1/4世纪,堪称美国在经济问题上的显著地位无可挑战的时

- – Can you tell me ___________? – An engineer from Jin

- 下列说法中有错误的是: A.过滤操作可以除去水中的不溶物

- Electricitylines to 30,000 homes are __________ being recov

- On hearing the news, the girl rushed out without hesitation,

- 为防止漫画所反映的现象的出现,需要 ①加强廉洁从政教育和领导干部廉洁自律②健全权力运行制约和监督机制③推进反

- 世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值

- 2009年6月3日 美国通用汽车公司与中国四川民营企业腾中重工机械有限公司共同宣布,已经就战略收购悍马达成谅解备忘录。这