八年级(初二)历史上学期上册试题

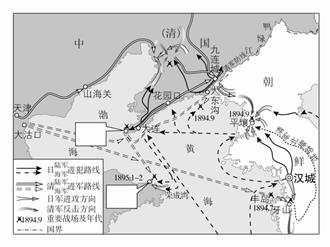

请将下列地区的英文字母代号填入图中对应的方框内。

A.日本开展大屠杀的城市:旅顺

B.北洋舰队全军覆没的地点:威海卫

经典的战略思想之一。以下选项最能体现这一战略思想精髓的是( )

经典的战略思想之一。以下选项最能体现这一战略思想精髓的是( )

材料一:“高粱叶子青又青,九月十八来了日本兵!先占火药库后占北大营杀人放火真是凶!中国的军队好几十万,“恭恭敬敬”让出了沈阳城!”

——《九一八小调》

材料二:

图一 图二

请回答:

(1)这首小调反映了中国近代史上的哪一历史事件?列举其结果?它控诉了日本侵略者和国民党政府什么样的行为?

(2)面对当时的民族危机,材料二图一中两位英雄人物在何时进行了怎样的斗争?中国

提出和平解决的主张,提出这一主张的出发点是什么?(2分)该事件的最终解决有什么意义?

提出和平解决的主张,提出这一主张的出发点是什么?(2分)该事件的最终解决有什么意义?(3)中国全民族抗战开始是在图二的什么事件之后?中国军队主动出击日军的最大规模战役是什么?

(4)日本右翼势力一直在为侵略战争翻案,针对日本“右翼分子”歪曲历史、修改日本历史教科书、美化侵略的行为,请谈谈你的看法。

时说“他最大的功绩在于,在一个困难的时代里,找到一条路,把中国从封建残余以及帝国主义侵略中解放出来,建立统一的大国。”材料中“一条路”的初步探索是( )

时说“他最大的功绩在于,在一个困难的时代里,找到一条路,把中国从封建残余以及帝国主义侵略中解放出来,建立统一的大国。”材料中“一条路”的初步探索是( )材料一:古代社会早期的各种文化与娱乐活动,通常主要是特权阶层享受,故而文化娱乐场所并不普遍。入宋以后,随着商品经济的发展,在北宋汴京和南宋临安,人们进行娱乐活动的消遣场所茶坊和酒肆遍布大街小巷,还有早市、夜市,成为市民们流连之处。

——摘编自郭学信《论宋代城市发展的时代特征》

材料二:中国近代某一时期留学生情况统计简表

阶段 | 留学方向 | 群体人数 | 留学生代表 |

甲午战争到民初 | 涌向日本的留学群 | 推算在22000人以上 | 宋教仁、蒋介石、鲁迅、陈独秀等 |

留学欧美学生群 | 到1911年前至少在600人 | 孙中山、蔡元培等 |

——据周棉著《近代中国留学生群体的形成、发展、影响之分析与今后趋势之展望》

材料三:到1914年第一次世界大战前,产业工人迅速增加到120万人左右。第一次世界大战爆发后,由于欧洲各帝国主义国家忙于战争,暂时无暇东顾,日、美也乘机扩大在中国的市场,中国民族工业进入了一个迅速发展的“黄金时代”。到1919年前,中国产业工人的总人数约计260万人,再加上1800万手工业的工人、店员和城市苦力,已经形成一支具有特色的中国近代工人阶级队伍。

材料四:党的十一届三中全会后,我国各种体制的企业如雨后春笋,国家允许外资企业、合资企业、集体企业、民营企业和工商个体户大量使用农民工,最终导致国有企业的一线工人大多数都是农民工。

——单廷民《浅谈农民工产生的原因和前景》

请回答:

-

(1) 根据材料一,市民群体在宋代有较大发展,主要原因是什么?简述市民群体的发展对宋代城市布局的影响。

-

(2) 结合材料和所学,近代中国早期留学生群体为何兴起留日热潮?孙中山到欧美学习后,在推动中国民主革命进程方面做了哪些突出贡献?

-

(3) 根据材料三,中国工人阶级为何能在一战期间发展壮大?何时开始作为独立的政治力量登上历史舞台?20世纪40年代末和50年代中后期中国工人地位大幅提高的历史背景是什么?

-

(4) 根据材料和所学,中国农民工群体在1978年后迅速扩大,主要原因是什么?

-

(1) 性质:五四运动是一场彻底的伟大爱国革命运动。

-

(2) 意义:推动了中国社会进步,促进了在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为 成立做了思想上干部上的准备。

-

(3) 是中国旧民主主义革命走向革命的转折点。

年份 | 拥有厂家 | 拥有资本 | 工人人数 |

1913 | 689家 | 33亿元 | 27万多 |

1920 | 1795家 | 50亿元 | 55万多 |

材料一:明治天皇政府把全国分成3府72县,县知事由中央任命;承认土地私有和买卖;为了迅速发展工商业,明治政府出钱建立了大批工厂;为“求知识于世界“,日本还请来大批国外专家和技师。政府仿照欧美,设立了新式学校,普及初等教育,提倡学习欧美的资本主义文明。

材料二:日本明治维新展现了东方人的智慧,在学习西方的过程中超越西方,给予了东方人可以超越西方的魄力和信心。日本民族这种学习西方又不照搬西方,学习西方又超越西方的精神,是日本迅速富强的精神动力。

-

(1) 图片和材料一反映了日本明治维新哪些方面的内容?

-

(2) 近代中国也发生了一次同明治维新性质相同的改革,它被称为什么?日本的明治维新使日本走上了现代化道路,而近代中国这场改革的结果是什么?为什么会出现这样的结果?

-

(3) 结合材料二,谈谈日本明治维新对我国今天的改革开放有什么启示。

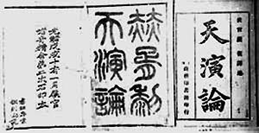

(1)图一

作者

思想主张

引领的历史事件

(2)图二

作者

思想主张

引领的历史事件

①最早被迫开放为通商口岸之一 ②五四运动的爆发

③中国

如图为北师版八年级历史上册第二单元目录。请根据内容,为本单元选出合适的标题( )

- China and the European Union will expand cooperationto achi

- 在二项式(x2﹣)5的展开式中,记x4的系数为a,则dx=() A. B. C. D.π

- 图10为不同城市居民上下班拥堵所花时间与其忍耐极限时间比较图。回答33~34题。33.交通最拥堵及居民对交通拥堵感受最痛

- 中国人民银行定于2015年11月12期发行2015年版第五套人民币100元纸币。该套人民币 ①其发行会加剧人民币贬值,引

- 2011年上半年我国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨5.4%,部分经济专家发出了通胀预警,从而引起了部分居民对通

- ---I didn't go to work yesterday because my car broke down.

- 某地统计局就该地居民的月收入调查了10 000人,并根据所得数据画了样本的频率分布直方图8(每个分组包括左端点,不包括右

- 加尔文认为:“一个人之所以发财致富,不在于他的品德、智慧或勤劳,而完全靠上帝的恩赐。”这一观点反映了加尔文 A.第一次提

- 名著阅读(4分) 儒家经典著作 ① 与《孟子》《大学》《中庸》合称“四书”。此书作为中华文化 的经典,为后人留下

- 21时48分,星箭分离,卫星入轨。21时50分,国家广播事业局报告,收到中国第一颗卫星播送的“东方红”乐曲,声音清晰洪亮

- 下表是“部分酸、碱和盐的溶解性表(室温)”中的一部分,下列与“★”处有关的说法正确的是( ) 阳离子 阴离子 … …

- 第一次系统提出尊重和保护基本人权的具体内容的文献是 A.《联合国宪章》 B.《给予殖民地国家和人民独立的

- 在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1:1:1:1比例关系的是 ①杂种自交后代的性状分离比

- 20世纪以来,中华民族走过了伟大的三个三十年的振兴之路。其中1919、1949、1979和2009年的主题先后是( )

- 如图所示.弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m.现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体一直可以运动到B点.如果物体受

- Unfortunately, concerned about instability in the job market

- 小明的中国政区塑料拼图掉了一块,空缺位置的右边是江西,左边是贵州,上面是湖北,下面有两广,缺失的这个省区是 A.湖南

- 奥运会对于主办城市而言,机遇与风险并存。读图l。在筹办期,由于奥运场馆和其他基础建设投资的大幅增长,经济发展相当强劲;在

- “What do you think of his surfing?” “Oh, no one does_____ .

- (2010·天津月考)漫画《补》说明我们现在的 小康