七年级(初一)历史试题

【盛世之治】

舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

【和同(为)一家】

贞观十五年(641年)正月,……赞普亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

——选自《中华上下五千年》

【开放交流】

隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。

-

(1) 材料一反映了唐太宗怎样的思想?他统治时期被称为“贞观之治”,试分析出现“贞观之治”的主要原因是什么?

-

(2) 吐蕃人是现在哪个少数民族的祖先?材料中的“公主”是指谁?材料体现了唐朝实行什么民族政策?

-

(3) 试举两例唐朝时主动对外交往的事例。体现了唐朝实行什么对外政策?

-

(4) 通过上述对唐朝历史的探究,谈谈和谐社会需要具备的因素。

材料一 唐初每事先经由中书省,中书做定(做出决定)将上(皇帝),得旨再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料二 (唐太宗说)中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失,而相正以否?元置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事……卿等特须灭私徇公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。

——《贞观政要》

材料三 唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之发耳。陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太宗被迫收回成命,对他说:“法有所失,公能正之,朕何忧也!”

请回答:

-

(1) 根据材料一指出唐初一道圣旨从“颁布”到“奉行”需要哪些程序?

-

(2) 材料一、二说明唐初政治制度的特点是什么?

-

(3) 材料三反映的是哪两种权威的冲突?结局说明了什么问题?

材料一:相传在他年老的时候征求各部落首领的意见,推举舜做他的继承人。

材料二:他是传说时代的英雄人物,舜年老后因为有功而被推举为部落联盟首领。

-

(1) 材料一中的他指的是尧。

-

(2) 材料一中的“舜”在位时制定刑法,完善制度。

-

(3) 材料二中的他指的是炎帝。

-

(4) 材料二中的他有功指的是治水有功。

-

(5) 以上两则材料反映的是禅让制。

材料一:从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下了坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门;从汉族地区来的文成公主,带来各种牲畜共有五千五百种,使西藏的乳酪酥,油从此年年丰收。”

——赞扬文成公主的诗歌

材料二:他(忽必烈)仿效中原王朝的政治体制……将西藏、云南、辽阳、岭北等边疆地区都置于中央政府管辖下。

材料三:

-

(1) 根据材料一并结合所学知识,试分析文成公主人吐蕃所起的重要作用。

-

(2) 材料二中元朝管辖西藏的中央机构是什么?

-

(3) 依据材料三及所学知识,举两例说明清朝对西藏进行有效管辖。

-

(4) 结合上述材料,谈谈民族关系对统一多民族国家发展的影响。

①实行削藩政策 ②设立锦衣卫 ③废丞相 ④设东厂

材料一:中国历史是一连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国至清前期,虽曾经了三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉、隋唐和元明清三次大统一。统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。

——赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

材料二:“苏湖熟,天下足”

——宋代谚语

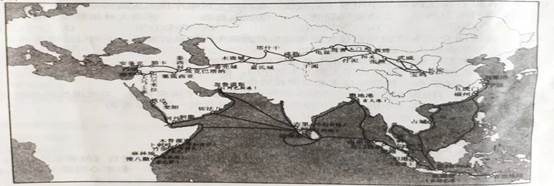

材料三:

-

(1) 依据材料一,说出中国历史发展的演进趋势。结合所学知识,回答元朝为了促进这一趋势的发展,对西藏所采取的管辖措施。

-

(2) 材料二中谚语反映了经济的什么现象?结合所学知识,概述此现象中农业发展表现任一例。

-

(3) 文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。材料三与哪些事件有关?

①都完成了全国的统一 ②都城都位于今天的北京

③都是少数民族贵族人主中原后建立的政权 ④都进行了制度创新

材料一:下图为隋朝大运河的路线图

材料二:隋炀帝:“自古天子有巡狩之礼,而江东诸帝多傳脂粉,坐深宫,不与百姓相见,此何理也?”曰:“此其所以不能长世。”

——《资治通鉴》

材料三:据《隋书·阎毗传》载,隋炀帝“将兴辽东之役(攻打高丽),自洛口开渠,达于涿郡,以通运漕”。

材料四:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾

-

(1) 请写出图中的三点地名:①;②;③。四段河名:A;B;C;D。

-

(2) 大运河的开通与隋朝哪位皇帝有关?结合所学和材料二,三,他开凿运河的目的有哪些?

-

(3) 材料四的作者对大运河的开通持什么观点?请你以唯物史观评价大运河的开通。

B .

B .  C .

C .  D .

D .

- 以下属于静电的利用过程是[ ] A.静电除尘 B.保持空气湿度 C.静电植绒 D.使用避雷针

- 下列各句中,没有错别字的一项是( ) A.书刊要装帧,门面要装潢,居室要装修,营造一个舒适温馨而又口味高雅的家可以说

- 现有H、O、N、C、Ca五种元素,请选用其中的元素写出符合下列要求的物质(用化学式表示):(1)空气中含量最多的气体

- 23、(6分)小宜学习了热学的知识后,知道水的比热为4.2×103J/(kg·℃),他想估算一下自己家中每天烧水、做饭需

- 在下列动物中,不属于类人猿的是 A.黑猩猩 B.大猩猩 C.狒

- 阅读材料,完成下列要求。 材料1921 年 7 月,13 名代表出席中国第一次全国代表大会,他们代表着全国 50 多名党

- 人们都知道如果身上痒,通常抓几下就能解决问题。但这究竟是何原理?美国科学家通过科学实验,揭开了“抓痒”的奥秘。原来抓痒能

- 下图所示为连续分裂细胞的一个细胞周期所用时间,下列说法正确的①甲→乙的过程表示分裂间期 ②乙→甲的过程表示分裂期 ③一个

- 通常人们把拆开1mol某化学键所吸收的能量看成该化学键的键能。键能的大小可用于估算化学反应的反应热(ΔH),化学反应的Δ

- 公元2世纪左右,中国的丝织品通过丝绸之路途径中亚转运到欧洲的大秦,也就是 A.雅典城邦 B.罗马共和

- 为巩固和扩大抗日民族统一战线,抗日根据地在政权建设上采取的重要措施是( ) A、建立政治协商制度 B、实行“三三

- According to a recent survey of many bookstores, books on p

- 在生活中,我们有时要用抽签的方法来决定一件事情.例如,在5张票中有1张奖票,5个人按照顺序从中各抽1张以决定谁得到其中的

- —Thank you for having bought me a ticket for the World Expo

- 下列概念图正确的是() A.①② B.①②④ C.②③④ D.①②③④

- 在生物圈的水循环中,被比喻为“绿色水库”的是 ( )A.裸地

- 0﹣(+5)﹣(﹣3)+(﹣4)

- 如图,正方形ABCD的边长为10,AG=CH=8,BG=DH=6,连接GH,则线段GH的长为 .

- 文学文化常识填空 1、元杂剧的四大爱情剧指关汉卿的《拜月亭》、王实甫的( )、白朴的( )和郑光祖的( )。 2

- 经国务院批准,中国人民银行决定从2007年8月15 日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行当