七年级(初一)历史试题

最早派郑和出使西洋的明朝皇帝是( )

A . 明太祖

B . 明成祖

C . 明英宗

D . 明仁宗

以下原始居民已经普遍使用磨制石器的有( )

①北京人 ②山顶洞人 ③半坡原始居民 ④河姆渡原始居民 ⑤大汶口原始居民

A . ①②③

B . ③④

C . ③④⑤

D . ②③④

“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州(今河南开封)。”这首诗反映了作者生活的历史时期是( )

A . 南北朝

B . 唐朝

C . 五代十国

D . 南宋

阅读下列材料,回答问题

材料一 西汉、唐朝和北宋时期南北经济发展情况

材料一 西汉、唐朝和北宋时期南北经济发展情况

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口数的比例 | 人口(户) | 占全国户口数的比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐朝 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

材料二 朝迁在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟(丰收),天下足”。

-

(1) 材料一、二反映了南方经济有了哪些发展?

-

(2) 上述材料反映了中国古代经济格局呈现怎样的变化趋势?

-

(3) 结合所学知识说明促使南方经济发展的原因。

松赞干布与文成公主的佳话反映的是: ( )

A . 唐与南诏的关系

B . 唐与吐蕃的关系

C . 唐与突厥的关系

D . 唐与回纥

我国古代经济重心开始南移和完成分别是在( )

A . 秦汉时期、北宋

B . 魏晋南北朝时期、北宋

C . 秦汉时期、南宋

D . 魏晋南北朝时期、南宋

唐太宗说:“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以知得失;……死了,我失去了一面镜子。”被唐太宗誉为“镜子”的人是( )

A . 魏征

B . 房玄龄

C . 杜如晦

D . 姚崇

“文景之治”这一盛世景象出现的原因有( )

①减轻农民的徭役和赋税负担

②注重发展农业生产,劝诫百官关心农桑

③文帝、景帝提倡勤俭治国,反对奢侈浮华

④重视“以德化民”

⑤采取了一系列措施,加强中央集权

A . ①②③④

B . ①②③⑤

C . ①②④⑤

D . ②③④⑤

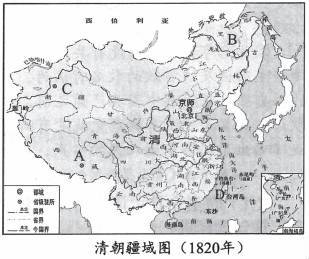

秦代以来,政府为巩固和发展统一的多民族国家,在边疆设立了一系列机构。如图中字母所示辖区与清朝所设机构对应正确的是( )

A . 安西都护府

B . 乌里雅苏台将军

C . 伊犁将军

D . 澎湖巡检司

“今我朝罢丞相,设五府、六部……等衙门,分理天下庶务(政务)”。这里“罢丞相”的皇帝是( )

A . 明太祖

B . 明成祖

C . 雍正帝

D . 乾隆帝

我国古代,在建筑物上使用瓦开始于( )

A . 黄帝时期

B . 夏朝

C . 商朝

D . 西周

实现社会和谐是人类孜孜以求的共同理想。结合所学知识完成下面探索任务:

步骤一 走近历史,欣赏“和谐”篇章

| 思想言论 | “仁者爱人”“为政以德” | “兼爱”“非攻” | “仁政”“民贵君轻” |

| 思想家 |

步骤二 体验历史,认识不“和谐”音符

步骤三 感悟历史,描绘“和谐”人生

-

(1) 列举古代中国出现的“治世”和“盛世”。

-

(2) “人和自然”是构建和谐世界的核心基础。诗句“始知李太守,伯禹亦不如”中的“李太守”是指 , 他修建的 是“人与自然”结合最好的水利工程,使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”。

-

(3) 人本思想是构建和谐世界的精髓。写出下表中体现这一思想的著名思想家。

-

(4) 结合上面三幅图片并联系所学知识,说说当今世界存在哪些不和谐的问题?

-

(5) “战争”是影响世界和谐发展的最大障碍。20世纪的两次世界大战是人类空前浩劫,请分析两次世界大战爆发的共同原因是什么?战后各形成了怎样的世界格局?

-

(6) 建立和谐社会是人类追求的永恒主题,但人类仍面临着许多不和谐问题。对此应该如何做才能使世界变得更和谐,谈谈你的设想。

“大鼎器型高大厚重,形制雄伟,纹饰华丽……(鼎)高133厘米,长110厘米,宽78厘米,重约832千克,是目前世界上发现的最重的青铜器。”这段材料是对下列哪一青铜器的描述( )

A . 利簋

B . 毛公鼎

C . 司母戊鼎

D . 四羊方尊

下列关于我国古代科技与文化成就的搭配,正确的是( )

A . 贾思勰——《齐民要术》

B . 顾恺之——《伤寒杂病论》

C . 祖冲之——《兰亭集序》

D . 王羲之——《洛神赋图》

历史推论离不开对史实的正确解读,下列推论错误的是( )

A . 商鞅变法——秦国实现了富国强兵

B . 张骞出使西域——为丝绸之路的开辟奠定了基础

C . 官渡之战——为三国鼎立局面的形成奠定了基础

D . 清朝为巩固统一多民族国家——雍正帝设驻藏大臣与达赖、班禅共同管理西藏;乾隆帝制定“金瓶掣签”制度;

“从这一时代起,孔子便从诸子百家之中超升出来…而儒家哲学也就变成永恒不变的真理,谁要批判儒家哲学,谁就是名教的罪人,文化的叛逆。”文中的“这一时代”开始于( )

A . 秦始皇

B . 汉高祖

C . 汉武帝

D . 唐太宗

隋朝末年,涿郡的货物经水路运输到长安,须经路线是( )

A . 永济渠——黄河——广通渠

B . 通济渠——黄河——永济渠

C . 永济渠——通济渠——洛水

D . 通济渠——广通渠——黄河

阅读以下材料,回答问题:

材料:“万般皆下品,唯有读书高。”“朝为田舍郎,暮登天子堂。”“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋,书中车马多如簇。”“十年寒窗无人问,一举成名天下知。”

请回答:

-

(1) 上述句子与古代的什么制度有关?这种制度正式诞生的标志是什么?

-

(2) 这种制度选拔人才看重什么?前朝的选官制度看重什么?

-

(3) 武则天对这种制度有何发展完善?

-

(4) 科举制有什么历史意义?

阅读下列材料,回答问题。

材料一

由胡玫执导的电影《孔子》已经结束了拍摄,将于 2010 年 1 月 22 日上映。激发了人们对 2000 多年前这位伟人的热议。右图是 2006 年孔子诞辰 2557 年前夕,由中国孔子基金会向全球正式发布的孔子标准像定稿。

——新浪网 2009 年 12 月 30 日

材料二

春秋时期,孔子善于根据学生的智力、性格等去教导他们。仲由问他听到正确意

见是否立即照做,孔子让他先请示一下父兄,而对冉求说可以立即照做。学生公西华不解,孔子解释说冉求为人谦让应鼓励,仲由轻率刚猛要慎重行事。

材料三

“学而时习之”“温故而知新”“知之为知之,不知为不知”“学而不思则罔,思而不学则殆”“己所不欲,勿施于人”。

——《论语》

-

(1) 材料一中的孔子是中国古代大思想家,被称为“圣人”。他的思想主要有哪两部分?他是哪一学派创始人?

-

(2) 材料二体现了孔子教育的哪一思想?

-

(3) 和孔子生活在同一时代的道家创始人是谁?他的主要思想主张是什么?

-

(4) 材料三中你最感兴趣的是哪句?针对此句,请谈一下你的见解或者感想。

元谋人距今约( )

A . 150 万年

B . 160 万年

C . 170 万年

D . 180 万年

最近更新

- 如图5,已知直线l:,过点A1(1,0)作x轴的垂线交直线l于点B1,在线段A1B1右侧作等边三角形A1B1C1,过点

- Very few people have to finish the work before going home, _

- 某大学地理系科考队暑假期间对图示地区进行了地质、地貌等野外考察。据此完成下列问题。(8分)(1)出发前老师提示:“此次

- 民主监督是一种“自下而上”的非权力性监督。回答1~2题。 1.我国宪法和法律赋予公民监督权。公民民主监督的对象是(

- 、两个定值电阻,甲标有“16Ω,1.5A”,乙标有“22Ω,0.5A”,现把它们串联起来,则该串联电路两端允许加的最高电

- 某校研究性学习小组到实验室进行探究实验。他们准备用加热高锰酸钾的方法取氧气并验证氧气的性质。 (1)写出用该方法制取氧气

- 如图所示,甲、乙是摆长相同的两个单摆,它们中间用一根细线相连,两摆线均与竖直方向成θ角。已知甲的质量大于乙的质量,当细

- “在天之变,日月薄蚀。四十二月日一食。五(十)六月月亦一食。食有常数,不在政治。百变千灾,皆同一状,未必人君政教所致。

- I can’t thank you ______ much because without your help I __

- 2、纤维素这种多糖在下列哪种生物体内可以找到( )A.水螅 B.大熊猫 C.柳

- 发现电磁感应现象的科学家是 A.法拉 B.法拉利 C.法拉哥 D.法拉第

- 下面句子中对“济”解释错误的一项是( ) ①无济于事 (有益) ②直挂云帆济沧海

- —How did she find the trip to Beijing last month? —She enjo

- 动物细胞与植物细胞相比,分裂过程基本相同的时期是( )。A. 间期 B. 前期

- You’d sound a lot more polite if you make a request ______ a

- 孟子主张民贵君轻,董仲舒主张君权神授,明末清初的进步思想家黄宗羲提出君主专制是天下之大害。对以上三种观念的理解,其共性是

- 已知ABCD中,=(3,7),=(-2,3),对角线AC、BD交于O,则坐标为( )A.(,5)

- 已知直线和平面,下列推理错误的是( ) A、且B、∥且 C、∥且∥ D、且∥或

- (4分)加速度:是 量。物理意义:描述速度 。方向:与方向相同。当a与v方向

- 41.Heis so (固执的)that no one can persua