第一次国共合作 知识点

2、国民党一大:1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开。大会对三民主义作出了新的解释,把旧三民主义发展为新三民主义,确定联俄、联共、扶助农工三大政策。它的召开标志着国共两党合作的正式建立。

第一次国共合作 知识点题库

①五四运动 ②黄埔军校 ③北伐战争 ④南昌起义 ⑤抗日战争 ⑥渡江战役

①两党第一次合作开始的标志是黄埔军校的建立

②黄埔军校同一切旧式军校根本不同的地方是政治教育和军事训练并重

③国民政府北伐的主要目的是统一全国,建立人民民主专政的国家

④某影片中出现了“叶挺率领的第四军独立团正在猛攻武昌城”的镜头,这是再现北伐战争的战斗情景

⑤第一次合作完全推翻了北洋军阀的统治

-

(1) 连战访问第一站是南京,拜谒了中山陵。请问:中山陵是为了纪念谁而修建的?

-

(2) 请问六十年前国共两党最高层次的见面指的是什么事件中共领导人是谁?

-

(3) 在历史上国共两党曾经有过两次合作,请问:国共两党第一次、第二次合作的开始和结束标志是什么?

材料一:

1921年 | 中国共产党一大确定党的奋斗目标是实现共产主义 |

1922年 | 中国共产党二大制定了党的最低纲领,主要任务是打倒军阀,推翻帝国主义 |

1924年 | 国民党一大通过的宣言接受了中国共产党反帝反封建的主张 |

1927年 | 共产党开创了中国革命的正确道路,点燃了工农武装割据的“星星之火” |

1931年 | 九一八事变成为中国人民抗日战争的起点 |

1936年 | 中国共产党派周恩来等到西安调停,促成了西安事变的和平解决 |

1937年 | 工农红军改编为八路军、新四军,奔赴抗日战场 |

材料二:从今以后,只要不发生大规模的外敌入侵,全党的中心工作不能再搞“政治运动”和“阶级斗争”了……农村政策改宽以后,效果很好,农村变化很快,“凤阳花鼓”中唱的那个凤阳县,一年翻身,改变面貌。

——1978年12月25日《人民日报》社论

-

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出中国民主革命的主要任务。

-

(2) 根据材料一并结合所学知识,指出从1927年—1937年,国共关系发生了什么变化?并指出发生这种变化的原因。

-

(3) 根据材料二并结合所学知识,指出1978年党和国家的工作重心实现了怎样的转移?为适应这种转移,党和政府在农村采取了什么重大举措?

(合作之喜)

材料一:

材料二:

材料三:

-

(1) 中共三大在图1的会址举行,这次会议的主要议题是决定与国民党合作,会议决定国共合作的具体实现方式是什么?

-

(2) 1924年1月,国民党一大召开。参加国民党一大的共产党员,除了图2中的李大钊外,请再说出二人。

-

(3) 国民党一大宣言对什么作出了新的解释?实际上确立了什么政策?

-

(4) 图3是国共合作的产物,请举例说明共产党在其中发挥的作用。

-

(5) 图4也是国共合作的产物。为了配合北伐,中国共产党组织和发动了大规模的工农革命运动。请举一个这方面的具体例子。

-

(6) 图5中的张、杨二人发动西安事变的背景是什么?

-

(7) 中国共产党对西安事变采取了什么态度?为什么采取这种态度?

-

(8) 日本发动全面侵华战争后,根据国共两党协议,中国共产党如何改编自己领导的部队的?改编后部队领导人分别是谁?

-

(9) 图6和图7的内容有什么标志性意义?

材料一 有人认为,从洋务运动到戊戌变法是中国近代探索中“量变”,而辛亥革命则是一次“巨变”

材料二 现在日本在万国和会上要求吞并青岛,管理山东一区权利,就要成功了!我们的外交大失败了!……我们学界今天排队游行,务望全国工商各界,一律起来,外争主权,内除国贼。中国存亡,就在此举了!经过学生和工人阶级的不懈的努力,中国人民终于取得了反帝斗争的一次重大胜利,从此中国革命进入了一个新的时代。

材料三 毛泽东说:“中国的革命,自出1924年开始,就游国共两党的情况起看决定的作用……孙中山先生致力国民革命凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就。” 材料四 在日本帝国主义加紧对我国的侵略,民族危机空前严重的关头,中共中英提出了建立抗日民族一战线的政策。1936年,中国共产党促成西安事变的和平解决,对推动国共第二次合作、共同抗日起了重大的历史作用。

-------------《筑梦中国》(第一级)

-

(1) 结合材料一及所学知识,为什么说辛亥革命是一次“巨变”?

-

(2) 为什么说材料二中的历史事件使“中国革命进入了一个新的时代”?

-

(3) 为什么说中国革命由国共两党决定是从1924年开始的?结合材料三及所学知识回答:中国革命“在仅仅两三年之内”,取得了哪些巨大的成就?

-

(4) 结合材料四及所学知识,指出中国共产党促成西安事变的和平解决有哪些因素。(至少写出2点)

-

(5) 综合以上材料,谈谈你对中国革命发展历程的认识。

国共两党关系决定了中国现代史的发展。第一次国共合作极大地推动了中国的民主革命;第二次国共合作打败了日本侵略者;反之,每当国民党不顾国家、民族大义,发动对共产党和人民的围剿、内战,就会为中华民族带来灾难。今天,台湾省的国民党应当以史为鉴,积极接受共产党的建议,实现第三次国共合作,这才能为自己和台湾同胞带来福祉。

——摘编自汪景丽《试论国共关系对中国革命的影响》

-

(1) 第一次国共合推动了国民革命,革命取得了哪些成果?第二次国共合作取得了抗日战争的胜利,抗战的胜利有什么历史意义?

-

(2) 阅读以上材料提炼有关国共合作与中国革命结局之间关系的观点,结合材料和所学知识加以论述。

-

(1) 中国新民主主义革命的开端是。

-

(2) 国共两党第一次合作正式建立的标志是。

-

(3) 国民政府在名义上统一了全国的标志是。

-

(4) 揭开人民解放军战略进攻序幕的标志是。

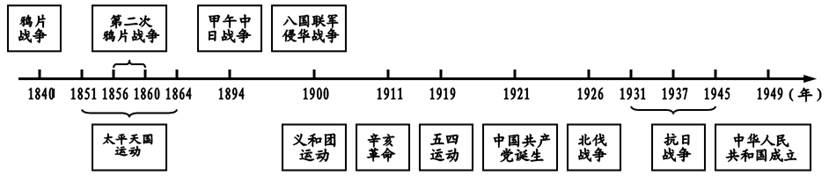

材料一:近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

材料二:依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党,同时依社会各阶级的现状,很难另造一个比国民党更大更革命的党,即能造成,也有使国民革命势力不统一不集中的结果……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党一个大群众的党,以应目前革命之需要。

——摘自《中共中央文件选集》

材料三:中华儿女不分民族、阶层、党派、宗教,也不分工、农、兵、学、商各行各业以至海外侨胞,都聚集在抗日民族统一战线旗帜下,汇成全民族抗战洪流,不仅是中华民族觉醒的集中表现,更是中华民族不可战胜的保证。

——摘自《人民日报》(2005年8月15日)

请回答:

-

(1) 材料一中西方列强发动两次鸦片战争的根本原因是什么?旧民主主义革命时期,面对西方列强的侵略,中国人民的历次反抗斗争呈现怎样的共同特点?

-

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析共产党是如何促成“一个势力集中的党”出现的?“国民革命运动”取得怎样的成果?

-

(3) 根据材料三并结合所学知识,归纳“全民族抗战洪流”有哪些具体表现?综上所述,你对“中国人民的反抗斗争”有何认识?

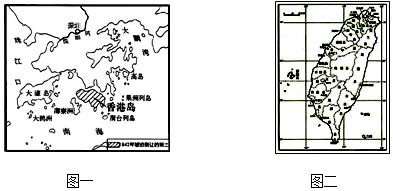

【撕裂的国土】

材料一:如图一、二所示

【哭泣的城市】

材料二:1858年11月18日,恩格斯在纽约每日论坛报发表的《俄国在远东的成功》一文称:“由于开放五个通商口岸,使广州的一部分贸易转移到了上海。其他的口岸差不多都没有什么贸易,而汕头这个唯一有一点商业意义的口岸,又不属于那五个开放的口岸”(《马克思恩格斯选集》第二卷第38页)……19世纪中期的汕头地域面积虽然只有2平方公里,但是地理位置十分重要,自然条件非常优越。随着樟林港的衰落,汕头港逐渐取代了樟林港的地位,成为潮汕地区中心港口。……另一名谈判代表依尔近公爵也说:“可能这次签订条约将汕头辟为商埠”。由此可见,列强各国早就想把汕头变成为其非法牟利的“合法”贸易商埠。

——《“汕头商业意义的口岸”由来浅说》汕头日报5月13日

【团结中抗争】

材料三:20世纪20年代的国民革命,在“打倒列强除军阀”的共同目标下,工人、农民、青年学生以及商人、妇女等各个阶层的广大民众都被动员起来。当时的国共两党,一个关注上层,一个关注下层;一个重视军事,一个重视民众。北伐战争的迅猛推进,时论认为“枪与笔联合起来,所以到处如入无人之境”。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料四:日本发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力……结果……他们……深深地陷入中国全民族抗战的泥潭中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

-

(1) 图一所示阴影部分领土和图二领土分别被列强在哪次侵华战争中割占的?

-

(2) 依据材料二,结合所学知识,哪项条约将汕头开辟为商埠?列强为什么要将汕头开辟为商埠?

-

(3) 根据材料三,归纳国民革命运动促进中国民族主义发展与深化的集中表现。结合所学指出“北伐战争的迅猛推进”取得的重大成果。

-

(4) 根据材料四及所学知识,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。综合上述材料及所学知识,你认为近代以来中华民族复兴的基本条件有哪些?

-

(5) 综合上述材料,你有何感想?

- 要除去硝酸钙溶液中混有少量的硝酸和硝酸铜

- 某同学设想驾驶一辆“陆地-太空”两用汽车

- 启蒙运动促进了近代西方人文主义的进一步发

- 纺织工业上的褪浆工序常用两种方法:化学法

- NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述中不正

- 新中国成立后,“对驻在中国的各国使节,我

- 小磁针静止在如图所示的位置,请你在图中标

- AA和aa杂交所产生的F1通过连续自交直到Fn,则

- His failure________his carelessness in the examination. A

- Space exploration has been made________ with the rapid devel

- 阅读理解。(4分)①古今中外,对水的比拟甚多

- 中央集权相对于地方分权而言,是地方政府服

- 命题作文“痴迷”写作导引及佳作 文题回顾

- 现有A、B、C、D四种短周期元素,它们之间的

- 下列图中A球系在绝缘细线的下墙,B球固定在

- — Shall we have our house decorated? —_____ I thin

- 家兔中短毛对长毛呈显性,一对杂合长毛兔产

- 两个儿子和妻子都得了绝症瘫痪在床,支撑全

- 从1956年到1965年,我国社会主义经济建设虽然

- 阅读下文,回答文后问题。(11分)用你爱我