八年级(初二)历史上学期上册试题

|

|

|

|

|

|

|

人物一:曾国藩 |

军队二:湘军 |

人物三:谭嗣同 |

人物四:黄兴 |

人物五: |

-

(1) 人物一是洋务运动中洋务派在中央的代表。

-

(2) 军队二在镇压太平天国运动中发挥了重要的作用。

-

(3) 人物三在湖南主持的《时务报》,号召变法图强,成为北方最有影响的报纸。

-

(4) 人物四多次筹划领导武装起义,为推翻清政府做出了巨大努力和贡献。

-

(5) 人物五在湖南领导秋收起义,开辟了工农武装割据,城市包围农村的革命道路。

-

(6) 研究湖南史不能割裂它与其他地区的联系,应结合世界史、中国史的发展进程。

材料一:这场运动中,晚清一部分比较开明的官员从西方引进先进技术和生产机器,创办军事工业和民用企业。实现了中国从手工业制造转入机器生产的起步,客观上刺激了中国民族工业的产生、发展。

材料二:他被称为“状元实业家”。是中国棉纺织领域早期的开拓者,为中国近代民族工业的兴起作出了宝贵贡献。1911年10月,清廷在势不可挡的革命烈火下苟延残喘。1911年11月,他致电商界,赞成共和。1912 年,他出任中华民国临时政府实业总长。

材料三:工业化一一这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困生活的基本保证,因为这是全国人民的最高利益,全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。

——《人民日报》1953年1月1日社论

-

(1) 材料一涉及的哪一探索事件?该事件中以什么为口号“创办军事工业”?

-

(2) 材料二中涉及的是哪位人物的贡献?材料中的“革命”指的是什么?

-

(3) 为实现材料三中的“最高利益”,党和政府编制了哪一经济计划?请写出该计划在实施中吉林省取得的成就一例。

-

(4) 请你为我国工业的发展提一条合理化建议。

材料一 1919年,青年学生为争取民族独立、维护国家主权和领土完整而奋不顾身,为反对帝国主义的奴役和封建军阀政府的卖国行径而奔走呼号……他们以高尚的爱国情操和大无畏的英雄气概,……树立了一座推动中国历史进步的不朽丰碑。

——摘自《新华网》

材料二 “外争主权,内除国贼”“取消二十一条”“拒绝在对德和约上签字”。

——摘自《中国历史》八年级上册教科书

材料三 6月5日上海日纱厂的中国工人首先罢工……接着,机器、纺纱、印刷、公共交通、码头、船坞等相继罢工。

——摘自《中国历史》八年级上册教科书

-

(1) 材料一所述的运动是?

-

(2) 材料二口号中的“国贼”主要指哪些人?

-

(3) 材料三中“中国工人”代表的是什么阶级的运动? 这体现了工人的一种什么精神?

-

(4) 结合上述三则材料,请问这场运动的性质和意义是什么?

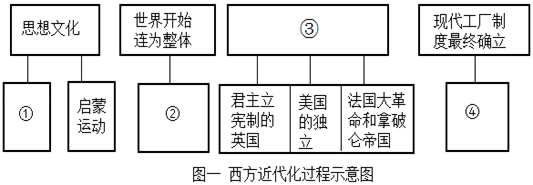

材料一:14世纪~19世纪上半期西方近代化的历程及发生的重大历史事件。

-

(1) ①;②;③;④。

-

(2) ⑤;⑥;⑦;⑧。

-

(3) 写出材料三表一中⑨革命道路是什么?根据表二结合所学知识回答:十一届三中全会以来中国

开辟的“民族复兴道路”是什么?

材料一:提倡办实业,奖励发明创造,改革财政;广开言路,裁撤冗官,精简机构;改革科举制度,开办新式学堂,设立译书局;训练和装备新式陆、海军等等。

材料二:“中华民国的主权,属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有居住、出版、言论、集会、结社、宗教信仰等自由;参议院行使立法权有总统的权力。”

材料三:未经议会同意,国王无权废除法律或停止法律的执行;未经议会准许,国王不能征税;未经议会同意,国王不能在和平时期维持常备军;议会必须定期召开;议会议员的选举不受国王的干涉。

材料四:……“第一条在权利方面,人们生来是而且始终是自由平等的,只有在公共意志上面才显示出社会上的差别。第二条任何政治结合的目的都在于保护人的自由和不可动摇的权力……在法律面前,所有的公民都是平等的。”

-

(1) 上述材料各出自哪一个革命或运动?

-

(2) 结合所学知识,分析比较英国资产阶级、新贵族和中国资产阶级维新派、法国第三等级代表及中国资产阶级民主革命派在其追求的政治目标上有何共同点?

-

(3) 材料二和材料四所出自的两个文献其最突出的共同点是什么?

材料二:“必先富而后能强,尤必先富在民,而国本益固。”

请回答:

(1)材料反映的是先进的中国人开始向西方学习,他们掀起什么运动?其口号是什么?

(2)这一派别的典型代表有哪些?

(3)为达到材料一、材料二的目的,他们都创办了哪些企业?

(4)这一运动有什么积极作用?

同志诞辰120周年纪念日,全国各地纷纷举行纪念活动,缅怀他的丰功伟绩。下列有关他的叙述正确的有( )

同志诞辰120周年纪念日,全国各地纷纷举行纪念活动,缅怀他的丰功伟绩。下列有关他的叙述正确的有( )①1921年7月参加中共一大 ②1945年8月参加重庆谈判

③领导新民主主义革命取得胜利 ④是中国改革开放的总设计师

材料一:宋代是中国古代科学技术发展史上最辉煌的时期、几乎在所有中国传统科学技术领域都留下了新的记录。举世闻名的四大发明中有三项完成于两宋时期……为推动世界历史的进程和世界文明的发展做出了巨大贡献。

——杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料二:18世纪六十年代、19世纪七十年代,人类历史上先后发生了两次工业革命。在动力方面,出现了改良蒸汽机、发电机、电动机、内燃机等;在交通运输方面,创制了蒸汽轮船、蒸汽机车、汽车、飞机等;在通讯方面,发明了电报、电话等;在经济结构方面,重工业取代轻纺工业,成为工业生产的主要成分;在世界贸易方面,1870年以后的30多年间,贸易额增长了约3倍。

材料三 曾国藩说:“此次款议虽成,中国岂可一日忘务?……目前资夷力以助剿济运,得舒一时之忧,将来师夷智以造炮制船,尤可期永远之利。”

——[清]曾国藩《曾文正公全集》

-

(1) 材料一所说的三项发明分别是什么?根据这材料一,概括这三项发明的历史作用。

-

(2) 根据材料二,分析工业革命的影响。

-

(3) 根据材料三并结合所学知识,说说曾国藩等人在“经济上的工业化”方面做了哪些尝试?这些尝试对中国科技发展产生了什么影响?

-

(4) 曾经错失良机的中国已经抓住了第三次科技革命的机遇。结合以上的探究问题,请谈谈你的认识。

- 第三节 完型填空(共20小题;每小题1.5分,满分30分)阅读下面短文,掌握其大意,然后从36-55各题所给的四个选项(

- 若一个多边形的内角和是三角形内角和的4倍,求这个多边形的边数.

- 西北干旱、半干旱地区由东向西,植被由草原—荒漠草原—荒漠的变化原因是 A.水分差异 B.热量差异 C.地形差异 D.

- 下列关于水的含量的叙述中,不正确的是 A.水是人体细胞中含量最多的化合物 B.细胞的代谢旺盛,自由水的含量增多 C.休眠

- 某街头小摊,在不下雨的日子可赚到100元,在下雨天则要损失10元.若该地区每年下雨的日子约为130天,则此小摊每天获利的

- 一个几何体的三视图如图所示(单位:),则这个几何体的体积为__________

- 设函数则下列结论错误的是()A. D(x)的值域为{0,1} B. D(x)是偶函数 C. D(x)不是周期函数 D.

- 在甲、乙试管中各加入2mL体积分数为3%的过氧化氢溶液,再向甲试管中加入2滴新鲜猪肝匀浆,向乙试管中加入2滴质量分数为3

- Humansmay be a bad influence on their best friends---at leas

- 如图所示为某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置,该装置为水平放置木板上固定一张白纸,一橡皮条的一端固定在白纸上的

- 右图上海世博会会徽形似汉字“世”,“”世”与数字“2010”以 及英文书写的“EXPO”、“SHANGHAI CHINA

- 下列函数在上是增函数的是 ( ) A. B. C. D.

- 美国作家哈里森·李尔兹伯说“(长征)它不是一般意义上的行军,……(长征)是一场险象环生、危在旦夕的战斗……长征却使及其人

- Do you want to see the effects of global warming? Then head

- 下列实验操作不正确的是() A. 将铁钉放入试管中 B. 将二氧化锰粉末放入试管内 C. 向试管内倾倒少量稀盐酸 D.

- 在2007年的全国政协大会上,九三学社提交了《关于进一步完善我国食品安全保障体系的建议》,明确提出我国应尽快出台食品安全

- 2013年“世界水日”和“中国水周”活动的宣传主题为“节约保护水资源,大力建设生态文明”.下列说法正确的是() A.保护

- — I believe it won’t take long to clean up the playground if

- 是椭圆的右焦点,定点A,M是椭圆上的动点,则的最小值为 .

- 下列与细胞有关的叙述中,正确的是 A.同一生物个体不同细胞中所含元素的种类及含量基本相同 B.同一生物个体不同细胞中自由