八年级(初二)历史下学期下册试题

材料一:2019年,新中国将迎来七十华诞,70年的岁月既有风雨,也有辉煌。有人说,新中国前30年收获的是民心,后40年收获的是美元。

材料二:上世纪80年代初,侯永禄所在的陕西合阳县开始实行“包干到户、包产到户”,一些群众听说后惋惜地说“辛辛苦苦30年,一夜退到解放前”,有位退伍军人慨叹“领导们把咱这一代农民做了实验田了!”而侯永禄只有一个坚定的信念,“不管怎么说,大包干就是好,大锅饭就是不怎么样。

——《中国青年报》2008年5月14日选摘

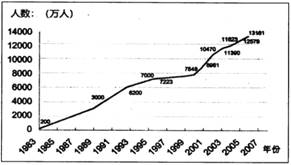

材料三:图片资料

-

(1) 前三十年与后四十年分期的标志性事件是什么?新中国的前30年中国

为收获民心做出了哪些努力?

-

(2) 对材料二中提到的三种观点,请你选其中一个观点进行评析。

-

(3) 结合材料三,说说我国40年在不同领域取得的成就。

指出:“解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度……我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。”“这个制度”是( )

指出:“解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度……我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。”“这个制度”是( )

领导中国革命和建设经历了艰难的探索过程,取得了伟大的胜利。

领导中国革命和建设经历了艰难的探索过程,取得了伟大的胜利。①中国

②1935年党的历史上生死攸关的会议是。

③1953年实施的第一个五年计划重点是发展,为实现社会主义工业化奠定基础。

④被称为“一夜崛起之城”的是我国第一批开放的经济特区之一,为社会主义现代化建设积累了经验。

《春天的故事》的部分歌词:“1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山。1992年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆”

阅读材料请回答:

(1)材料一为什么说1979年“是一个春天”,这里的“春天”指什么?

(2)“在中国的南海边画了一个圈”指什么?这个“圈”后来发展为什么样的格局?

(3)“有一位老人”这位“老人”指的是谁?请你用一句话评价这位老人。

(4)歌词中的“老人”1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?

姓名 | 年月 | 基本工资 | …… | 医疗保险 | 养老保险 | 失业保险 | …… |

XXX | XX | XXX2 | …… | XXX | XXX | XXX | …… |

。这主要说明了当时( )

。这主要说明了当时( )

“30多年前冬天的一个夜晚,安徽凤阳县某村18户农户聚集在一起,在一份实行”包干到户“的合同上,庄严地流下了自己鲜红的印章和手印,实行包干到户的第一年就迎来了大丰收,这一年的粮食相当于以往五年的总和,人均收入由上年的22元增加为200元,还破天荒地向国家交了3万多斤粮食。——摘自教材

-

(1) 材料中的“某村”是什么村?

-

(2) 从材料中看出,该村的农民怎样经营生产?结果怎样?

-

(3) 材料中的事件揭开了我国农村改革序幕,从此农村建立了什么制度?结合教材说说这项制度在当时农村中产生了什么作用?

再到

再到 ,这些伟人的探索其实都是一个主题——追求现代化。阅读下列材料,回答问题。

,这些伟人的探索其实都是一个主题——追求现代化。阅读下列材料,回答问题。

【现代化理想】

材料一:伟大的民主主义革命先行者孙中山应“时势之要求”,第一次喊出了“振兴中华”的口号,集中表达了中华民族摆脱贫困,实现民族复兴的意愿。他提出的“三民主义”是当时中国的近代化理论。

【第一代现代化】

材料二:中共七大

——李卉《论

【第二代现代化】

材料三:

——美·傅高义《

【第三代现代化】

材料四:2008年北京市政府率先提出“绿色北京”发展计划。预计到2020年把北京初步建成“绿色现代化世界城市”。绿色北京的创新可以概括为1:产业发展高端化,生产清洁化,淘汰劣势产业;营造绿色生活,引导绿色消费,鼓励绿色出行;环境优美化,扩大绿色生态空间,加强污染防治;资源高效化,优化能源结构,推动循环经济。进入21世纪,北京为中国的第三代现代化树立了榜样。

——俞可平《中国未来三十年》

-

(1) 依据材料一,结合所学知识回答:孙中山提出的“三民主义”具体含义是什么?孙中山通过“三民主义”为中国近代化设置了怎样的目标?

-

(2) 依据材料二,结合所学知识回答:中国实现“独立自由”的事件是什么?党和国家采取了哪些举措推进工业化建设?

-

(3) 依据材料三,结合所学知识回答,

现代化思想从哪一事件后开始实施?他“打破封闭的经济”和“促进农村生产力发展”的具体做法分别是什么?

-

(4) “绿色北京”的现代化道路为当今中国现代化建设提供了哪些借鉴?

作《论联合政府》报告

B . 定《义勇军进行曲》为国歌

C . 制定第一个五年计划

D . 制定《中华人民共和国宪法》

作《论联合政府》报告

B . 定《义勇军进行曲》为国歌

C . 制定第一个五年计划

D . 制定《中华人民共和国宪法》

材料一:新经济政策本身并不是作为一个完整的政策体系出台的,而是以实施粮食税为开端逐步充实完善的。实施粮食税引发剩余粮食的交易,从而重新肯定商品货币关系,实行市场机制。……后来布哈林在阐述新经济政策的意义时说:“我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。”

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料二:斯大林创建的经济政治体制在经济方面的特点是,实行工商业企业的国有化和集体农庄的准国有化,把一切不受国家直接控制的经济成分统统消灭掉;否定价值规律和市场机制的作用,用行政命令甚至暴方手段管理经济,把一切经济活动置于指令性计划之下。

——吴于廑、齐世荣《世界史·现代史》

材料三:

|

会议 |

主题报告内容选摘 |

|

中共十四大 |

我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。 |

|

中共十五大 |

我国处于社会主义初级盼段,需要在公有制为主体的条件下发展多种所有制经济。 |

请回答:

-

(1) 结合所学知识,指出材料一提及的新经济政策的主要内容。据材料一,指出新经济政策的特点。

-

(2) 据材料二,归纳“斯大林模式”在经济方面的特点。

-

(3) 据材料三并结合所学知识,指出中共十四大和十五大在建设社会主义市场经济方面的理论贡献。

-

(4) 综合上述材料,谈谈从社会主义国家的经济建设中得到的有益启示。

材料一:90年前的今天,中国

——

材料二:1921——1949年,中国

-

(1) 材料一中的“90年前”指的是哪一年?材料二中的“日出东方”寓意着中国

的诞生,中国

诞生的标志是什么?

-

(2) 材料二中的“第一枪”反映了哪一重大历史事件?它在中国革命史的意义是什么?

-

(3) 材料二中的“星火燎原”指什么?它对中国革命的重大意义是什么?

-

(4) 你从上述内容中获得了哪些启示?

说:“土地改革是深得民心之举,很必要,也很及时。”同时,他也谈到土地改革有过火现象。

说:“土地改革是深得民心之举,很必要,也很及时。”同时,他也谈到土地改革有过火现象。 说:“你说的情况别的地方也有发生……关键是‘土改’工作队的干部,只要他们能执行好政策,就出不了大的偏差。”这表明( )

说:“你说的情况别的地方也有发生……关键是‘土改’工作队的干部,只要他们能执行好政策,就出不了大的偏差。”这表明( )

对“土改”工作充满信心

D . 各地“土改”没出现任何偏差

对“土改”工作充满信心

D . 各地“土改”没出现任何偏差

- (08年北师大附中月考) 函数y =的单调递增区间是 .

- Thetower________in the 1800s is the oldest building in this

- 中共中央统战部负责人在北京接见达赖喇嘛的私人代表时强调,任何组织、个人都必须以宪法为根本的活动准则,维护宪法尊严,遵守宪

- 小丽家有一个额定电压为220V的电水壶,它正常工作5min可烧开一壶水。若烧开一壶水耗电0.11度,则正常工作时通过电水

- 已知函数. (1)求的最小正周期; (2)求在区间上的值域.

- 如图,在平面直角坐标系xOy中,将直线y=与直线x=1及x轴所围成的图形旋转一周得到一个圆锥,圆锥的体积V圆锥=π()2

- 若浓硫酸的组成用SO3·x H2O来表示,则98%的浓硫酸可表示为 A.SO3·H2O B.SO3·H2O

- 武陵山片区是少数民族聚集多、贫困人口分布广的连片特困地区,被国家划定为集中连片特殊困难地区。在中央扶持和其他发达地区帮助

- 假设某电视机厂生产过程中遇到这样三种情况 ①该厂率先提高劳动生产率,该行业劳动生产率不变 ②该行业劳动生产率普遍提高,该

- He said he was feeling highly ______(荣誉)as one of the guests

- 如图所示的图象能表示物体做匀速直线运动的是()

- 阅读下列材料,回答问题(14分) 材料一 中国和美国部分轮廓叠加图 材料二(1)根据材料二,对

- 下列各组词语中没有错别字的一组是( ) A.丰姿撕杀精兵简政天网恢恢,疏而不漏 B.功绩部署百尺竿头是可忍,熟不可忍

- 阅读下面这首词,完成后面的题。 春夕酒醒 皮日休 四弦才罢醉蛮奴, 酃醁馀香在翠炉。 夜半醒来红蜡短, 一枝寒泪作珊瑚。

- 依次填入下面句中横线处的词语,恰当的一项是①物候资料可以利用来 或 害虫的侵害。②你们

- Beijing’s National Stadium looks like a bird’s nest, in whi

- 有氧呼吸与无氧呼吸的相同点是: ( ) ①都在线粒体中进行; ②都需要酶; ③都需要氧; ④都产生ATP; ⑤都经过生成

- 若b为常数,要使16x2+bx+1成为完全平方式,那么b的值是 ( ) (A) 4

- 下列所示神经细胞的细胞膜结构模式图中,正确的是 ()

- 如图,圆的周长为4个单位.在该圆的4等分点处分别标上0、1、2、3,先让圆周上表示数字0的点与数轴上表示-1的点重合,再