探究弹力和弹簧伸长的关系 知识点题库

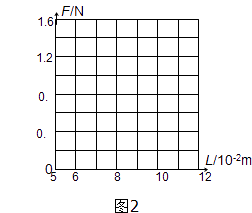

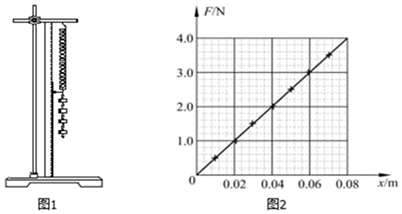

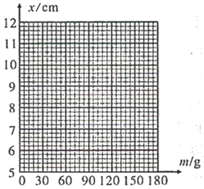

砝码质量(g) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |

弹簧总长(cm) | 6.00 | 7.15 | 8.34 | 9.48 | 10.64 | 11.79 |

弹力大小(N) |

-

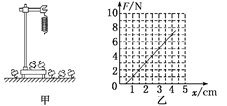

(1) 试根据这些实验数据在图2给定的坐标纸上作出弹簧所受弹力大小F跟弹簧总长L之间的函数关系图线,说明图线跟坐标轴交点的物理意义

-

(2) 上一问所得图线的物理意义该弹簧的劲度k=N/m(保留三位有效数字)

-

(1) 弹簧的劲度系数为.

-

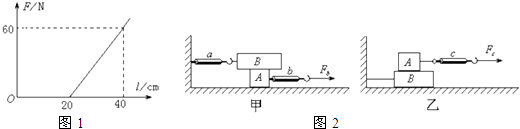

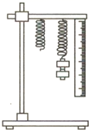

(2) 为了用弹簧测定两木块A和B间的动摩擦因数μ,两为同学分别设计了如图所示的甲、乙两种方案.

①为了用某一弹簧测力计的示数表示A和B之间的滑动摩擦力的大小,你认为方案更合理.

②若A和B的重力分别为10.0N和20.0N.当A被拉动时,弹簧测力计a的示数为6.0N,b的示数为11.0N,c的示数为4.0N,则A和B间的动摩擦因数为.

A.以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组数据(x,F)对应的点,并用平滑的曲线连接起来

B.记下弹簧不挂钩码时,其下端在刻度尺上的刻度L

C.将铁架台固定在桌子上(也可在横梁的另一端挂上一定的配重),并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺

D.依次在弹簧下端挂上2个、3个、4个…钩码,并分别记下钩码静止时弹簧下端所对应的刻度,并记录在表格内,然后取下钩码.

E.以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与伸长量的关系式.首先尝试写成一次函数,不行再写成二次函数

F.解释函数表达式中常数的物理意义

G.整理仪器

①请将以上步骤按操作的先后顺序排列出来,为:;

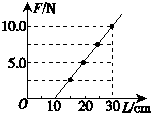

②如果某同学作出的外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示.

该实验始终在弹簧的弹性限度内进行.由图可知:

该弹簧的自然长度为cm,

该弹簧的劲度系数为N/m.

-

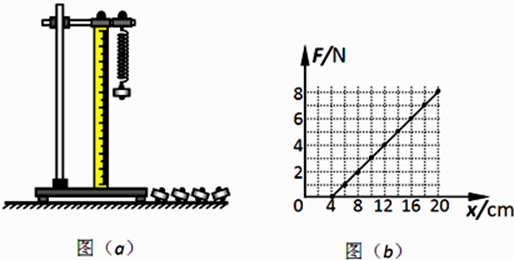

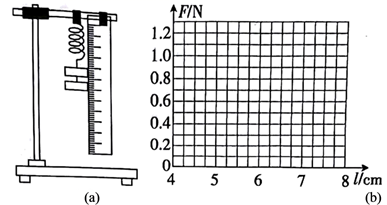

(1) 在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持状态(选填“竖直”或“水平”).

-

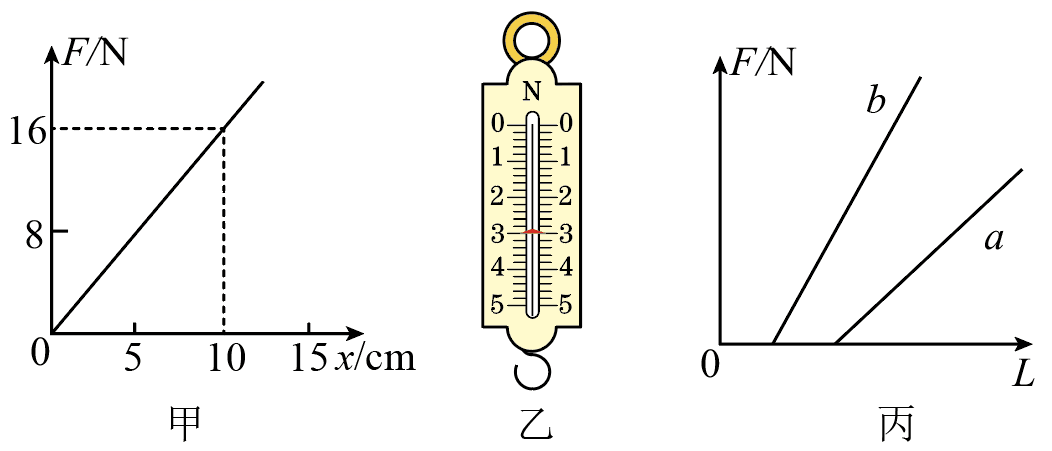

(2) 他通过实验得到如图(b)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线.由此图线可得该弹簧的原长

=cm,劲度系数k=

=cm,劲度系数k=  .

.

重力加速度

重力加速度

-

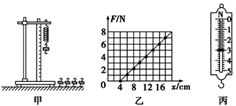

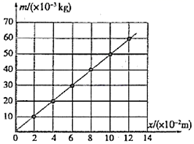

(1) 由图乙可求得该弹簧的劲度系数为

。

。

-

(2) 由图乙还可求得小盘的质量为kg,小盘的质量使弹簧劲度系数的测量结果(与真实值相比) (填“偏大”“偏小”或“不受影响”) 。

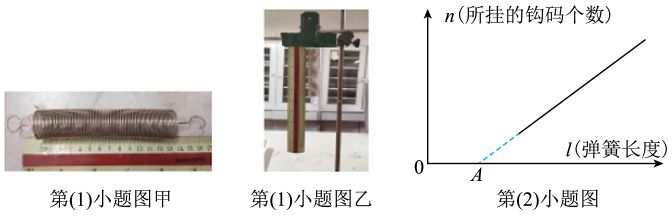

⑴测出钩码的质量为  。把弹簧平放在水平桌面上,测出弹簧的原长

。把弹簧平放在水平桌面上,测出弹簧的原长  。

。

⑵将该弹簧悬吊在铁架台上,让弹簧自然下垂,如图甲所示。挂上一个钩码,测出此时弹簧的长度为  。

。

⑶之后逐渐增加钩码的个数,并测出弹簧对应的长度分别为  、

、  ……。

……。

⑷撤去实验装置,将以上过程中记录的数据汇总,并作出钩码质量m与伸长量  的关系图如图乙所示。

的关系图如图乙所示。

已知m =  ,

,  ,其中

,其中  是钩码个数,重力加速度为g。

是钩码个数,重力加速度为g。

请根据以上操作、记录和图像回答以下问题:

①  图像的横截距为1.00 cm,你认为产生的原因是(填字母代号)。

图像的横截距为1.00 cm,你认为产生的原因是(填字母代号)。

A.数据计算错误

B.把弹簧水平放置测量原长

C.选择的弹簧是损坏的

D.选择的弹簧是轻弹簧

②  图线在伸长量

图线在伸长量  >5.00 cm之后变弯曲,说明了(填字母代号)。

>5.00 cm之后变弯曲,说明了(填字母代号)。

A.此弹簧已被损坏

B.悬挂钩码过多

C.钩码下端触地

D.添加钩码后,钩码在竖直方向振动,且选择钩码到最高点读数

③从图乙上看,该弹簧水平放置使用时的弹性限度(填大于、等于或小于)5  g。

g。

④已知钩码的质量m0= 0.2 kg,重力加速度g = 9.8 m/s2 , 利用图乙求弹簧的劲度系数k=N/m。

-

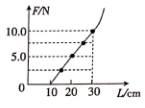

(1) 由此图线可得出的结论是.

-

(2) 弹簧的劲度系数为N/m,弹簧的原长l0=m.

-

(1) 他通过实验得到如图乙所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图象.由此图象可得该弹簧的原长x0=cm,劲度系数k=N/m.

-

(2) 他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧测力计,当弹簧测力计上的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=cm.

他先测出不挂约吗时弹簧的自然长度,然后在弹簧下端依次挂1、2、3、4、5个钩码,待静止时,测出弹簧相应的总长度l。实验数据见下表:(弹力始终未超过弹性限度)

|

弹簧总长度/m |

5.00 |

5.50 |

6.00 |

6.50 |

7.00 |

7.50 |

|

弹力大小/N |

0 |

0.2 |

0.4 |

0.6 |

0.8 |

1.0 |

-

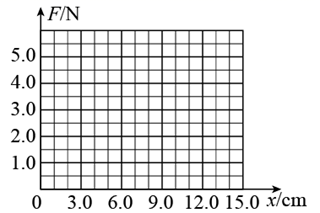

(1) 试根据这些实验数据,在给定的如图

所示的坐标纸上,作出弹簧弹力大小

所示的坐标纸上,作出弹簧弹力大小  图像;

图像;

-

(2) 该弹簧的劲度系数k是

。

。

-

(1) 下列的实验步骤是这位同学准备完成的,请你帮这位同学按操作的先后顺序,用字母排列出来:

A .以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组数据

对应的点,并用平滑的曲线拟合起来

对应的点,并用平滑的曲线拟合起来B .记下弹簧不挂钩码时,其下端在刻度尺上的刻度

C .将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺

D .依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4个、…钩码,并分别记下钩码静止时,弹簧下端所对应的刻度

并记录在表格内,然后取下钩码

并记录在表格内,然后取下钩码E . 以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与弹簧伸长量的关系式

F . 解释函数表达式中常数的物理意义

-

(2) 如图所示是该同学根据表中数据作的图,纵轴是钩码的质量,横轴是

与的差值。

与的差值。

-

(3) 由图可知弹簧的劲度系数为

;以该弹簧制成一弹簧测力计,它的最小分度值为

;以该弹簧制成一弹簧测力计,它的最小分度值为  ,则它相邻两条刻度线之间的距离是

,则它相邻两条刻度线之间的距离是  。(

。(  取

取  )

)

-

(1) 弹簧的原长为

;

;

-

(2) 弹簧的劲度系数为

;

;

-

(3) 继续增大弹簧弹力,发现图线末端会发生弯曲,这是因为。

-

(1) 实验中需要测量的物理量有:;

-

(2) 图乙是弹簧弹力F与弹簧伸长量x的Fx图线,由此可求出弹簧的劲度系数为 N/m。图线不过原点的原因。

-

(1) 将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在方向(填“水平”或“竖直”)。

-

(2) 弹簧自然悬挂,待弹簧稳定时,长度记为L0 , 弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6 , 数据如下表:

代表符号

L0

Lx

L1

L2

L3

L4

L5

L6

数值(cm)

25.35

27.35

29.35

31.30

33.4

35.35

37.40

39.30

表中有一个数值记录不规范,代表符号为。

-

(3) 如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与的差值(填“L0或Lx”)。

-

(4) 由图可知弹簧的劲度系数为N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为g(结果保留两位有效数字,重力加速度取10m/s2)。

|

钩码个数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

弹力F/N |

1.0 |

2.0 |

3.0 |

4.0 |

5.0 |

|

弹簧的长度x/cm |

7.0 |

9.0 |

11.0 |

13.0 |

15.0 |

-

(1) 根据表中数据在坐标纸上作出F-x图线;

-

(2) 由此图线可得,该轻弹簧的劲度系数

N/m,原长

N/m,原长  cm

cm

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 钩码质量m/g | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |

| 刻度尺度数x/cm | 6.00 | 7.15 | 8.34 | 9.48 | 10.64 | 11.79 |

-

(1) 根据所测数据,在下图坐标纸上作出x与m的关系图像。

-

(2) 作出的图线与纵坐标有一截距,其物理意义是;该弹簧的劲度系数k=N/m(结果保留3位有效数字).

)上位置的放大图,在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是

)上位置的放大图,在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是 、

、 、

、 、

、 。

。

-

(1) 由图乙知刻度尺的读数

。

。

-

(2) 甲同学以弹簧的长度l为横坐标,以钩码的重力G为纵坐标建立了

图像,如图丙所示,则由图知弹簧的原长为

图像,如图丙所示,则由图知弹簧的原长为 , 该弹簧的劲度系数为

, 该弹簧的劲度系数为 。

。

-

(3) 乙同学先将弹簧平放在桌面上,测出了弹簧的原长

, 并以弹簧的伸长量

, 并以弹簧的伸长量 为横坐标,以钩码的重力G为纵坐标作出了

为横坐标,以钩码的重力G为纵坐标作出了 图像,如图丁所示,则图线不过原点的原因是。

图像,如图丁所示,则图线不过原点的原因是。

钩码个数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

弹力F/N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |

弹簧的长度x/cm | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |

-

(1) 根据表中数据在坐标纸上作出F—x图线。

-

(2) 由此图线可得,该轻弹簧的劲度系数

N/m。

N/m。

-

(3) 若该弹簧在弹性限度内所能承受的最大拉力为10.5N,则弹簧在弹性限度内的最大长度

cm。

cm。

-

(1) 甲同学在做该实验时,通过处理数据得到了图甲所示的F-x图像,其中F为弹簧弹力,x为弹簧伸长量,请通过图甲,分析并计算,该弹簧的劲度系数k=N/m。当指针如图乙所示,弹簧秤的示数F=N。

-

(2) 乙同学使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图像如图丙所示,弹簧a的劲度系数比弹簧b的劲度系数(填“大”或“小”)。当把同一物体静止悬挂在这两个弹簧下面时,弹簧a的长度比弹簧b的要 (填“长”或“短”)

-

(1) “探究弹簧弹力的大小与伸长量的关系”实验中需要测量弹簧原长,采用下列哪种方式合适____A . 将弹簧自然放在水平桌面上测量(甲图) B . 将弹簧竖直悬挂在铁架台上自然下垂后测量(乙图) C . 以上两种方式均可以

-

(2) 某同学做“在竖直弹簧下加挂钩码”的实验,得到了如图的结果,下列说法中正确的是____A . 图线延长后没有通过坐标原点,是因为实验误差 B . 图中A点的数值就是弹簧的原长 C . 若钩码质量已知,也无法求出弹簧的劲度系数 D . 弹簧长度与所挂钩码个数成正比

- 如图是质量为1 kg的质点在水平面上运动的V-t

- 下列有关原子结构和元素周期律的表述正确的

- 2012年新疆自治区政府工作报告提出,坚持保

- 1

- 物体同时受到同一平面内的三个力作用,下列

- (本小题满分12分) 在平面直角坐标系中,已

- 晚清一位人士曾大声疾呼:“何以立国?曰富

- 已知(),则( ) A. B. C.

- aXn-和bYm+为两主族元素的离子,它们的电子

- 下列有关植物组织培养的叙述,正确的是 A

- 目前农村正在推广“测土配方施肥”技术,农

- 单词拼写。根据句意完成句中已给出首字母的

- “时间都去哪儿了/还没好好感受年轻就老了

- My father ____ a bus to his office until the workers have h

- 如图甲所示,小明用弹簧测力计拉木块,使它

- 某校500名学生中,O型血有200人,A型血有125人

- 有理数a,b,c在数轴上的对应点的位置如图所

- 材料一20l0年7月,国务院总理温家宝与广 大网

- 函数的定义域为( )

- 某同学准备测定一只量程已知的电压表的内阻