北宋的科技成就 知识点题库

材料一

材料二

材料三 火药、指南针和印刷术的发明……这些都是资产阶级发展的必要前提。

——《马克思1863年1月28日致恩格斯的信》

请回答:

-

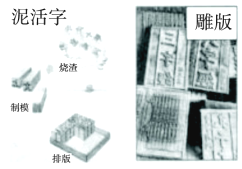

(1) 四大发明是中华民族集体智慧的结晶,一些杰出人物也发挥了重要的作用。仔细观察材料一中的图片,试以造纸术、印刷术说明。

-

(2) 根据材料二,对比活字印刷与雕版印刷,毕昇活字印刷术的创新“新”在哪里?具有什么优点和意义?

-

(3) 根据材料三和所学知识,试说明四大发明对欧洲向近代社会转型所起的重要作用。

历史学家陈寅恪曾说:“华夏民族之文化,历数千年之演进,造极于赵宋之世。”下列图示反映的内容能证明这一论断的是( )

材料一:在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。

——李约瑟《中国科学技术史》

材料二:造纸的知识随着阿拉伯人传入欧洲……这就为“知识普及”口号打开道路。

——利普斯《事物的起源》

材料三:火药、指南针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三大发明。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

-

(1) 材料一中说古代中国科学技术非常发达,请在医学和数学方面各举一例以证明。

-

(2) 根据材料二,三,分析中国的四大发明如何推动了人类文明的发展。

-

(3) 明清时期中国科技逐渐落后于欧洲,原因是什么?

--摘编自李昌宪《司马光评传》

-

(1) 根据材料并结合所学知识,分析司马光撰写《资治通鉴》的背景。

-

(2) 根据材料并结合所学知识,指出<资治通鉴》问世的历史意义。

材料一:宋应星(1587-约1666)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》-书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二:牛顿(1643-1727)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表了一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

-

(1) 根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。

-

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。

B . 水转翻车

B . 水转翻车  C . 戽斗

C . 戽斗  D . 风力水车

D . 风力水车

汉字是中华文明的重要载体和标志,影响巨大而深远。阅读材料:

材料一 青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是面积太小,无法刻写太多的文字,而且铸造工艺也比较复杂……严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中华文献史上真正意义上的“书籍”……缣帛成本较高,产量有限,这就使得帛书的使用范围不能像简册那样广泛,只有朝廷和贵族之家才有条件使用。

——王恩全《论中华汉字的载体演变及其文化功能》

材料二 纸张的轻薄柔韧、价廉易得使其成为汉字书写和传播最理想的载体……借助于纸张的普及,到了魏晋南北朝时期,汉字的各种书体:篆隶草行楷已发展完备……(唐宋时期)纸张的运用也推动了印刷术蓬勃兴起。为达到便于阅读的视觉效果,印刷的字体刻意追求方正规范、整齐划一。

——陈虹《器物载体与汉字书写的美学风貌》

材料三 汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是中国、东亚地区乃至全世界最为重要的历史文化现象之一。历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文、日文、越南喃字等在内的十多种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民族文化密切交流的成果,也是汉字符号多、语言适用性强的体现。

——摘编自王锋《追寻汉字传播和发展的历史足迹》

完成下列要求:

-

(1) 根据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地位的原因。

-

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明科技进步对汉字发展的作用。

-

(3) 根据材料三并结合所学知识,概括汉字对我国、东亚和世界文化的影响。

- 下列关于化学反应限度的叙述中正确的是( ) A.化学反应的限度都相同 B.可以通过改变反应条件

- 某校九年级小张同学,对所学 1929~1933年资本主义世界经济危机的有关知识进行了归纳整理,形成了以下看法。你认为正确

- 1842年《南京条约》规定:“今大皇帝准其嗣后不 必仍照向例,凡有英商等赴各口贸易者,勿论与何商交易均听其便。”导致的后

- 一位美术老师在课堂上进行立体模型素描教学时,把14个棱长为1分米的正方体摆在课桌上成如图6形式,然后他把露出的表面都涂上

- 史料记载:1876年,中国宁波海关税务司李圭首次参加在美国举办的世界博览会,他发现美国展品“约居十之八”,而中国“竞无一

- 表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 A.标准状况下,22.4L二氯甲烷的分子数约为个B.盛有的密闭容器中含有个氧原

- You’d better use another dictionary/change another book, be

- 右图中 “生活导师”的忠告,实质上否认了:A.人是一种自然存在物 B.人与自然界的有机联系 C.人生活在多重社会关系之中

- ......

- 有一对氢键连接的脱氧核苷酸,已查明它的结构中有一个腺嘌呤,则它的其他组成应是( ) A.三个磷酸、三个脱氧核糖和一个胸

- 若直线与圆相交,且两个交点位于坐标平面上不同的象限,则的取值范围是( ) A. B.

- 14—16世纪,在欧洲出现了一场主张以“人”为中心、提倡人性解放、肯定人的尊严和价值的思想解放运动。这场运动是 A.

- 产业集群,是指以市场为导向、以中小企业为主体、相关产品相对集中、专业化协作配套来促进区域经济发展的企业大量集聚现象。它如

- (4分)下表是某生物兴趣小组同学的实验记录,根据所学生物知识回答问题:试管编号甲乙丙丁加入物质浆糊 唾液浆糊 唾液

- 在镇村两委及帮扶人大力扶持下,贫困户周大叔与某公司签定了农产品销售合同,并于今年在自家荒地种植了A,B,C,D四种不同品

- After more than a year of bitter political debate, President

- 下列关于世界经济增长速度的说法,正确的是( ) A.发达国家增长快 B. 中国印度经济增长快 C.北美国家增长快

- 阅读有关材料,回答下列问题。(11分) 材料一:电力消费弹性系数,即电力消费增长与经济增长的比例关系,是国民经济诸多数量

- (10分)一质量为m的小球以速度水平抛出,经时间t落地,重力加速度为g,求以下问题: (1)此过程重力做功为多少?重力势

- Janehad heard of the earthquake, but only when ___ at the c