挺进大别山 知识点题库

蒋介石把他的主要兵力集中于陕北、山东。搞重点进攻,好比两个拳头一张,胸膛就露出来了。这样的兵力部署很像一个哑铃,两头粗,中间细。两头力量强,还有攻势;中间力量弱,处于防御。我们就攻其薄弱部分,从中央突破,像一把尖刀,插入敌人胸膛。

请完成:

(1)“像一把尖刀,插入敌人胸膛”的战略部署指的是什么?“敌人胸膛”指的是哪里?

(2)这一战略部署有什么意义?

(3)你能用一句军事常用语概括这一战略吗?

(1)中国近代史的开端的标志是

(2)中国近代史上第一个不平等条约

(3)中国完全沦为半殖民地半封建社会的标志是签订了

(4)在近代中国掀起思想解放风暴的运动

(5)揭开了人民解放军全国性战略进攻序幕的事件

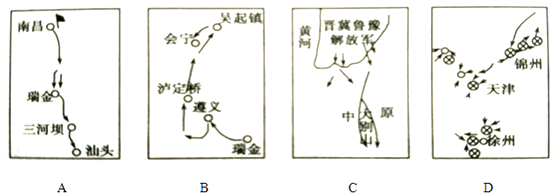

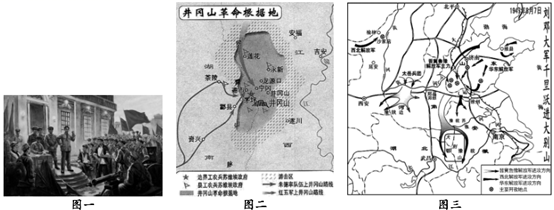

开始独立领导中国革命。在一次“新民主主义革命历程”研讨会上,张老师展示了如下四幅示意图。阅读图片,请回答:

开始独立领导中国革命。在一次“新民主主义革命历程”研讨会上,张老师展示了如下四幅示意图。阅读图片,请回答:

-

(1) 请你写出A,B,C,D四幅示意图分别反映的历史事件的名称。

-

(2) A,C,D三幅示意图所反映的历史事件对中国革命分别产生了怎样的影响?

-

(3) 通过分析这四个历史事件之间的联系,请谈谈你对中国革命历程的认识。

史实 | 推论 | 正确与否 | |

① | 张骞两次出使西域后,汉武帝每年都派使节去访问西域各国,西域派来的使节和商人也络绎不绝。中国的丝和丝织品经过 西域运到西亚,再转运到欧洲。 | 张骞通西域为开通丝绸之路做出了不可磨灭的贡献。 | |

② | (科举制度)官职之门向一切有才之士敞开……统治中国的是……﹣个由学者组成的统治集团即文人学士集团,他们为中国提供了一种贏得欧洲人敬佩的有效稳定的行政管理。另一方面,也正是这一制度,扼制了创造力,培育了顺从性。 | 科举制选拔了一批真才实学的人参与政权,但是不利于创新型人才的选拔。 | |

③ | 上海沦陷后荣氏申新8个纱厂中,有6个被日商纱厂接管,余下的2家位于租界内的纱厂也在太平洋战争爆发后被日军视为“敌产”而被“军管理”了。据资料统计显示,仅1937年8月至1938年3月间,上海被日军摧残的工厂就超过两千家,损失超过8亿元。 | 抗日战争时期,日本的侵略打击了中国的民族工业。 | |

④ | 1947年夏,“刘(邓)的部队超过陇海铁路,向南猛插300英里,在鄂豫院边界…….开辟出一块新的根据地。” | 这一历史事件不仅改变了战争的战略态势,还标志着国民党政权覆灭。 | |

⑤ | 1917年11月7日(俄历10月25日),列 宁领导的布尔什维克武装力量向资产阶级临时政府所在地冬宫发起总攻,推翻了临时政府,建立了苏维埃政权。由此,世界上第一个社会主义国家宣告诞生。 | 这次革命开辟了人类历史的新纪元。 | |

⑥ | 世界秩序之所以不同于旧秩序,就是因为它不是由超级大国主宰,而是有很多的权力中心,每一个都独立活动……美国是唯一的军事超级大国,但靠军事力量能解决的问题越来越少。 | 新的世界秩序向多极化发展,美国已丧失其超级大国地位。 |

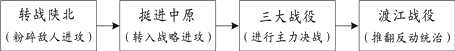

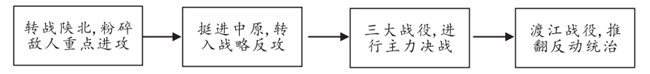

整理知识结构图是一种高效的学习方法,以下示意图有助于我们了解( )

-

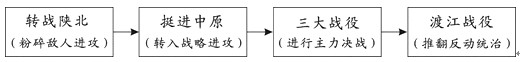

(1) 上面三幅历史图片分别反映哪一历史事件?

-

(2) 第一幅图两人名字分别是?双方经过谈判达成什么成果?

-

(3) 第二幅图解放军这一军事行动领导者是谁,并威胁国民党政权哪两大城市?

-

(4) 第三幅图历史事件的具体时间是?这一事件标志着什么?

①辽沈战

②转战陕北

③解放北平

④挺进大别山

【得道多助】

材料一:解放战争时期解放区老百姓高呼的口号,“前方打老蒋,后方挖蒋根”“支援大反攻,参加生力军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”。

【战略反攻】

材料二:1947年是在中国

【战略决战】

材料三:文献记录片《走近

【走向胜利】

材料四:人民解放军强渡长江―促使了“一个城市的解放,一个政权的垮台”。

【总结反思】

材料五:1948年8月,

-

(1) “挖蒋根”是指土地制度方面的变化,该措施的政策和法律性文件各是什么?“挖蒋根”为什么会成为扭转时局的关键?

-

(2) 材料二中,蒋介石的“二十年”是指从哪年到哪年?“一百多年以来”是指从哪一年以来?此时人民解放军揭开战略进攻序幕的军事行动及领导者是谁?

-

(3) 写出三大战役的名称。三大战役中使华北全境基本解放的是哪一战役?

为什么说“值得”。

-

(4) 材料四反映了哪一战役?“一个城市、一个政权分别指什么?

-

(5) 结合材料分析解放战争中

最终取得胜利的因素。

评述某一战略行动时说:“正像刘司令(刘伯承)所讲,敌人是哑铃战略,把两个铁锤放在山东和陕北,我们这里刚好是个‘把’。我们的任务,就是要砍断这个‘把’,把战争引到国民党统治区域里去。”这行动是( )

评述某一战略行动时说:“正像刘司令(刘伯承)所讲,敌人是哑铃战略,把两个铁锤放在山东和陕北,我们这里刚好是个‘把’。我们的任务,就是要砍断这个‘把’,把战争引到国民党统治区域里去。”这行动是( )

(合作篇)

材料一1924年,中国国民党在广州召开了第一次全国代表大会,大会通过了国民党新的纲领,同意

材料二

(斗争篇)

材料三

-

(1) 结合材料一及所学知识回答,第一次国共合作取得的两大成果是什么。

-

(2) 材料二图片所反映的历史事件对当时的中国时局有何重要影响?

-

(3) 图一和图二所反映的历史事件各有何意义?

-

(4) 国共全面内战爆发的标志是什么?图三中的历史事件有何重要意义?

材料一:看图回答问题

“愿所有的人从这张照片上能够理解和体会,在抗日战争胜利以后,我们的国家处在十字路口,处在两种命运、两个前途决定胜败的严峻时刻。

材料二:仔细观察如表并完成表格:

|

时间 |

军事行动或战役 |

意义 |

|

1946年6月 |

A |

内战爆发 |

|

1947年夏 |

B |

揭开了人民解放军战略进攻的序幕 |

|

1948年11月 |

C |

解放长江中下游以北的广大地区 |

|

1949年4月 |

南京解放 |

南京解放 |

材料三:

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——

-

(1) 材料一中图片反映的历史事件是什么?国共双方最后签订了什么文件?

-

(2) 材料一中“两种命运、两种前途"指的是什么?

-

(3) A B C D

-

(4) 这首诗是

在哪次战役之后写的?“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”表达了

怎样的革命思想?

- 7、对“自给自足的自然经济”的解释不正确的一项是 A“自足”即产品富足 B带有封建性和落后性 C生产目

- 下列各项中,前者一定大于后者的是( ) A.20℃时KNO3的溶解度、80℃时KNO3的溶解度 B.30℃时:

- 某物质加热分解时生成氧化铜、水和二氧化碳。由此可知该物质是由 等元素组成的。

- 如图,动点在正方体的对角线上.过点作垂直于平面的直线,与正方体表面相交于.设,,则函数的图象大致是( )

- “低炭消费”正被越来越多人们接受。因为“低炭消费”的价值观 A.是社会存在的反映 B.是人们

- 如图所示的系统中,弹簧的劲度系数为k = 39.2N/m,置于上面的物体质量m = 0.1kg,置于下面的物体质量M =

- (4分)把放射源铀放入用铅做成的容器中,射线只能从容器的小孔射出,在射线经过的空间施加如图所示的匀强磁场,磁场方向垂直于

- . (1)求的单调区间;(2)求函数在上的最值.

- 流域的开发对区域发展有重要意义,美国对田纳西河的开发与治理就是一个较成功的范例。阅读下面材料,回答下列问题。 材料一

- 下列关于物质的使用合理的是 A.味精的主要成分为蛋白质,烧菜时可加入适量 B.使用青霉素时,不用进行试验直接静脉注射 C

- 小明在研究物体吸收的热量与哪些因素有关时,他在两只相同的杯子里,装入质量相等的A、B两种不同的液体,用两个相同的加热器给

- 下列关于电功和电功率的说法中,正确的是( ) A.电流做功就是电场力做功,把电能转化为其他形式的能 B.电流做功越

- 如图所示,两个完全相同的小球A、B用等长的细线悬于O点.线长L.若将A由图示位置静止释放,则B球被碰后第一次速度为零时的

- 某同学做了以下实验:取A.B两支试管,在A管中加入煮熟的蚕豆子叶,B管中加入发芽的蚕豆子叶。在两管中分别加入甲烯蓝溶液(

- 依法有序扩大公民的政治参与,是实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求。据此回答下题。 7.有序的与无序的政治参与,其区别在

- 斜率为2的直线经过点(3,5),(a,7),(-1,b)三点,则a,b的值是() A.a=4,b=0

- 向某恒容密闭容器中充入一定量CO2和H2,发生反应:CO2(g)+H2(g)HCOOH(g),测得平衡体系中CO2的百分

- 对食物中脂肪、蛋白质和糖类都能产生消化作用的是() A.胰液 B.胃液 C.胆

- —Who has taken my pen away? —__________. He was here a

- 如图为某一水池的竖直截面,AB为水面,MN为水平池底,图中a、b、c为三个相同的发光点,位于N的发光点b发出的光恰能经水