七年级(初一)生物试题

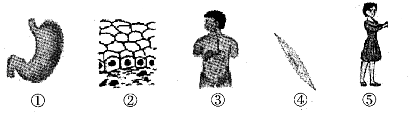

按照构成人体的结构层次排序,正确的是( )

A . ④→②→①→③→⑤

B . ①→②→③→④→⑤

C . ⑤→①→③→④→②

D . ②→①→③→⑤→④

如图是呼吸运动模拟装置,叙述错误的是( )

A . ②模拟肺,④模拟膈肌

B . 甲模拟吸气过程,此时膈肌舒张

C . 乙过程中胸廓容积变小

D . 这个模型说明,呼吸与膈肌的运动有关

人体呼吸系统的主要器官是( )

A . 鼻子

B . 气管

C . 肾脏

D . 肺

在适宜的条件下,下列种子不可能萌发的是( )

A . 胚乳损伤的玉米种子

B . 子叶损伤的菜豆种子

C . 切去胚的小麦种子

D . 籽粒干瘪的花生种子

“观察玉米种子的结构”时,用刀片将玉米种子从中央纵向剖开。

地球是我们人类赖以生存的共同家园,请问地球上最大的生态系统是( )

A . 生物圈

B . 森林生态系统

C . 草原生态系统

D . 湿地生态系统

动物、植物、微生物在生物圈中的主要作用分别是 ( )

A . 肉食者、植食者、腐食者

B . 寄生者、光合作用、腐生

C . 消费者、生产者、分解者

D . 分解者、生产者、分解者

下列生物中属于单细胞生物的是( )

A . 蚯蚓

B . 草履虫

C . 蛔虫

D . 涡虫

北欧人的鼻子比较高大,非洲人的鼻子平小,下列关于这种差异的意义解释科学的一项是( )

A . 北欧的污染严重,鼻子高大有利于空气的清洁

B . 北欧空气干燥,鼻子高大有利于对空气湿润

C . 北欧的气候寒冷,鼻子高大更有利于使空气变得温暖

D . 只是人种的差异,没有任何意义

2019年3月,生态环境部通报了全国168个重点城市中空气质量排名前20位和后20位城市名单。其中咸宁位居第13位,成为湖北省唯一入选“20个空气质量相对较好的城市”。为打赢蓝天保卫战,你认为下列做法有积极意义的是( )

A . 植树造林,不断扩大绿化面积

B . 倡导垃圾分类,提高资源的循环利用

C . 减少煤炭、石油的利用,开发新能源

D . 对非法开采矿山、工业污染等一系列问题进行专项治理

下列关于人体呼吸道的叙述,不正确的是( )

A . 人在进食吞咽时,一般不会误入气管的原因是会厌软骨盖住喉的入口

B . 呼吸道都有骨或软骨作支架,能保证气流通畅

C . 北欧人的鼻子明显比生活在赤道附近的人大,这有利于预热冬天寒冷的空气

D . 在患重感冒时,往往用嘴呼吸,这对吸入的空气起到了充分的预热和清洁作用

下列食品中,符合国家卫生标准,能让我们放心食用的是( )。

A . 蛋白含量少的“空壳”奶粉

B . 含“瘦肉精”的猪肉

C . “染色”的玉米馒头

D . 环保的绿色食品

下列各组生物性状中,不属于相对性状的是( )

A . 小明的 A 型血和小刚的 B 型血

B . 人的身高和体重

C . 人的卷发和直发

D . 小麦的高杆和矮杆

pH小于5.6的雨水称为,这种雨水对生物有极大的危害.

能调节糖类在体内的吸收,利用和转化,从而降低血糖浓度的激素是( )

A . 生长激素

B . 肾上腺素

C . 胰岛素

D . 性激素

为了了解我国各省人民感染新型冠状病毒肺炎的情况,可以采用的科学方法是( )

A . 观察法

B . 调查法

C . 实验法

D . 比较法

人体呼吸的主要过程包括肺泡内的气体交换和组织里的气体交换。 (判断对错)

使用显微镜观察细胞时,视野中的气泡影响了观察效果。可将气泡移出视野的操作是( )

A . 擦拭目镜

B . 移动装片

C . 换低倍物镜

D . 调粗准焦螺旋

和平中学研究性学习小组对校旁池塘中4种不同的生物(A、B、C、D)进行研究:一是对它们消化道内食物的组成进行分析;二是请专家对这4种生物体内的主要污染物(某种杀虫剂)含量进行了测定.其结果见下表:

生物种类 | 千克体重内某种杀虫剂含量(mg) | 消化道内食物组成 |

A(大鱼) | 96 | 小鱼 |

B(小球藻) | 5 | / |

C(小鱼) | 31 | 水蚤 |

D(水蚤) | 15 | 小球藻 |

-

(1) 根据表中提供的信息,以食物链形式表示4种生物之间的营养关系. .

-

(2) 该池塘生态系统中生产者是 .

-

(3) 该生态系统除了这4种生物外,还有一类不可缺少的生物是 ,它们能将动植物的遗体分解成无机物.

-

(4) 研究看出,大鱼、小鱼、水蚤生命活动所需能量最终都来自小球藻所固定的 能.

-

(5) 鱼是人们的美味佳肴,原来爱吃大鱼的人较多,现在很多人更喜欢吃小鱼了.从表中数据分析,你认为主要原因是什么? .

植物体内水分的散失,由( )调节.

A . 气孔的张开与闭合

B . 光合作用

C . 植物叶片的多少

D . 植物输导作用

最近更新

- 班级开展“我读经典名著”的读书交流活动,请你扮演不同的角色参加下面的活动。 24.活动一:拟写开场白(2分) 语文科代表

- 若关于x的方程(k+2)x2+4kx﹣5k=0是一元一次方程,则k=__________,方程的解x=_________

- As time went by, the plan they stuck to______ fairly practic

- 材料:我国第四套人民币中的一元硬币是钢芯镀镍(Ni),镍与稀硫酸能发生下列反应:Ni+H2SO4NiSO4+H2↑。根据

- 下列各组山脉是我国第二级阶梯和第三级阶梯分界线的是( ) A.大兴安岭、太行山、巫山、雪峰山 B.昆仑山、祁连山、

- 如图1是一个三棱柱包装盒,它的底面是边长为10cm的正三角形,三个侧面都是矩形.现将宽为15cm的彩色矩形纸带AMCN裁

- 若log3()=1,则x=___________;若log2003(x2-1)=0,则x=________.

- 下列词语中没有错别字的一项是( )A. 思辨 捅娄子 心心相印 百足之虫,死而不僵 B. 偶尔 滞纳

- 下列句子,排列顺序正确的一项是( )(2分) ①《家》已经尽了它的历史的任务了。 ②我没法掩饰二十二年前自己的缺点

- 下列说法错误的是( ) A.电影电视是社会进步的产物 B.影视艺术有很强的娱乐性和艺术鉴赏性C.电影比电视

- “绿色化学”对化学反应提出了“原子经济”(原子节约)的新概念及要求,理想原子经济反应是原料中的原子全部转化成所需要的产物

- 已知M2﹣离子核外有n个电子,则该元素的原子核内质子数为() A.n B.n﹣2 C.n+2 D.2﹣n

- 阅读下面文字,按要求作文。美国一个叫马丁的神父写了一首悔恨诗:起初他们追杀共产者,我不是共产者,我不说话;接着他们追杀犹

- 设偶函数满足(x0),则= (A) (B) (C) (D)

- 小明拍完毕业照合影后,想拍一张单身照,摄影师应采取的方法是()A.使照相机靠近他,同时镜头往后缩,离胶片近一些B.使照相

- 通过胚胎移植技术,可以实现良种牛的快速繁殖。下列相关叙述正确的是 A.对供体和受体母牛都要进行相同激素处理 B.受精和胚

- 人们为纪念某次重大历史事件,在其爆发地点修建了一座纪念性建筑(如右图),该 建筑应位于( ) A.北京

- 把含硫40%的硫铁矿先制成硫酸,再吸收氨气制成硫酸铵.1t这种硫铁矿在理论上能制得硫酸铵()A. 2.26 t B. 1

- 一条长度为1.2 m的铁链自由下垂地悬挂在墙上,放开后铁链做自由落体运动,已知铁链通过悬点下3.2 m 处的A点的时间为

- 已知NH3▪H2O与H2SO4反应生成1mol正盐的反应热△H= -24.2kJ/moL;稀盐酸与稀氢氧化钠溶液反应的中