商品的世界性流动 知识点题库

①促进资本主义生产关系发展 ②导致欧洲贵金属的大量增加

③加速了西欧封建制度的解体 ④世界日益连为一个紧密整体

| 商品 | 经好望角 | 经地中海 |

| 胡椒 | 100~200 | 300~400 |

| 丁香、靛蓝、肉豆、药品 | 35~65 | 70~100 |

| 商品 | 经好望角 | 经地中海 |

| 胡椒 | 100~200 | 300~400 |

| 丁香、靛蓝、肉豆、药品 | 35~65 | 70~100 |

材料一:棉花产业传播活动的中心是印度。棉花的种植和加工技术从印度向东传遍亚洲,特别是传入中国,使得亚洲在19世纪以前一直是全球棉花产业的中心。元朝时,棉花在中国农村广为普及,事实上取代了苎麻成为中国人制衣的纤维原料。到明朝时,棉花生产大力发展,中国的农民可以用棉花抵税,劳动力的地理分工已经出现:北方农民运输原棉到长江中下游地区,南方的农民用这些原棉以及他们自己种植的原棉生产棉纺织品,其中一些纺织品还会被卖回北方,棉布生意甚至达到帝国商业额的四分之一。到17世纪,中国的男女老幼几乎都穿着棉布衣服。当中国人口在18世纪增加到4亿时,棉花产业仅次于印度排世界第二。

材料二:16世纪末,荷兰和英国开始挑战葡萄牙在亚洲贸易的垄断地位。他们特许设立一些合股公司,从印度购买棉纺织品,把它们带回欧洲消费,或者运往非洲购买奴隶送往新世界刚刚开始扎根的种植园中工作。在一系列英荷战争后,印度纺织品贸易主要落入英国人手中。随着印度棉纺织品在18世纪更为流行,替代这些进口产品的愿望成了推动英国棉花生产强有力的激励因素,最终引起了棉织产业革命性的变化。到1780年,整个欧洲,尤其是英国,已经成为世界棉花网络的中心。一个松散、多中心的旧棉花世界转变为一个整合、集中、等级森严的棉花帝国,全球数百万家庭棉织工人失去了纺纱和织布的能力。

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

-

(1) 根据材料一,概括棉花传入对中国古代社会发展的作用。

-

(2) 根据材料二,归纳欧洲人缔造棉花帝国的手段。

-

(3) 根据材料并结合所学知识,简析棉花传播与交流的世界影响。

材料:古希腊重视对财富的积累,幸福和快乐的生活是人们追求的目标。中世纪,欧洲鄙弃奢侈生活,主张苦行寡欲。15世纪末16世纪初,西方人认为奢侈有利,节俭有弊,主张奢侈消费。17~18世纪中期,人们主张理性消费,如亚当·斯密主张增加生产性消费,抑制非生产性消费。19世纪末到20世纪中期,大量消费品被制造出来,人们对消费的追求越来越高,越来越奢侈,大众消费时代建立。20世纪60年开始,个性消费、概念化消费大量涌现,开始出现多元化、个体化趋势。

——摘编自陈国庆《西方消费经济思想与消费文化观念变迁研究》

在材料中提取两条或两条以上的信息,拟定一个论题,结合所学知识对所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述需有史实依据。)

材料一 哥伦布发现美洲以及接踵而至的葡萄牙人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合,给欧洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢很多,英国也不可能成为发动工业革命的国家……东西两半球的不同文化圈的大汇合,加速了人类从传统农耕文明向现代工业文明的转变过程。

材料二 有人描述20世纪初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,一边喝下午茶,一边打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,并放心地等着这些东西运到自家门口;同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新冒险事业中,例如非洲的矿山,或上海的洋行;如果他愿意,他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家,在任何地方都能找到舒适的旅馆;他随身携带的金币可以在世界各个地方兑换成当地货币而通行无阻。

-

(1) 依据材料一归纳开辟新航路的主要影响。

-

(2) 根据材料二,指出20世纪初各国经济联系日益密切表现在哪些方面。结合所学知识分析出现这种现象的主要原因。

|

商品 |

经好望角 |

经地中海 |

|

胡椒 |

100~200 |

300~400 |

|

丁香、靛蓝、肉豆、药品 |

35~65 |

70~100 |

商路的开辟对促进文化交流发挥了重要作用。

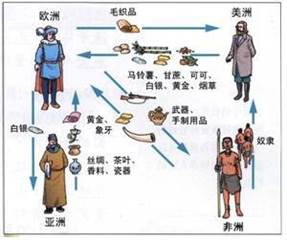

材料一:1500年以前,阿拉伯和意大利商人在欧亚大陆从一个地区和另一地区之间贩运商品,主要是奢侈品——香料、丝绸、宝石和香精。到18世纪末,这种有限的奢侈品贸易由于新的、大宗生活必需品交易的扩大而转变为大规模贸易。跨大西洋贸易的规模尤为如此,因为美洲种植园为供应欧洲,先生产了大量烟草和蔗糖,以后又生产了大量咖啡、棉花及其他商品。他们还必须输入劳动力,从而导致了繁荣一时的三角贸易:欧洲的朗姆酒、布匹、枪炮及其他金属产品运到非洲,非洲的奴隶运到美洲,美洲的蔗糖、烟草和金银给运到欧洲。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:15世纪末至16世纪初,原产于美洲的玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒和南瓜等,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后来传播到亚洲、非洲等其他洲。

美洲作物向外传播的同时,也有很多欧亚作物传入美洲,主要有粮食类的小麦、大麦、水稻,水果类的苹果、葡萄、甜橙、柠檬,蔬菜类的黄瓜、豌豆,经济类的甘蔗等。

——普通高中教科书 历史 选择性必修2《经济与社会生活》

-

(1) 依据材料一、二并结合所学知识,概括从1500年以前到18世纪末世界贸易呈现的新变化并分析其原因。

-

(2) 根据材料二,概括16世纪以来物种交流的特点。依据材料一、二并结合所学知识,从国际视角分析世界贸易新变化的影响。

材料一:观察下列图片

材料二:有学者指出:严格意义上的经济全球化发生在80年代末90年代初。

因为,有两种因素促使了这种变化 ...... 其一,为全球化提供了技术上的保障;其二,为全球化提供了体制上的保障。

材料三:西方逆全球化形成的原因,主要有以下几点:在不断变化的时代条件下,西方国家治理的适应性下降并陷入制度性困境,越来越难以有效回应民众的诉 ...... 有些国家的国际责任观念和人类命运情怀淡薄,在国际发展上急功近利,追求本国利益最大化,其行为霸道任性,给经济全球化的公平正义合作秩序造成了严重伤害。 ...... 经济全球化促进了发展中国家的群体性崛起,也使一些国家越来越边缘化。这类国家在经济全球化中获益有限,但面临的风险和压力不断增加,与此同时,新兴国家与发达国家间的发展也不平衡,双方在国际秩序上的矛盾凸显。

——摘编自吴志成等《逆全球化的演进及其应对》

材料四:有人说:在20世纪70年代中期经济全球化刚刚起步时,20世纪90年代初经济全球化潮流真正形成时,21世纪初经济全球化加速扩张时,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

-

(1) 材料一这两幅图片所反映的是哪些重大历史事件?这些事件的相同影响是什么?

-

(2) 根据材料二,指出“技术上、体制上”这两种因素的具体含义。推动经济全球化发展的根本动力是什么?

-

(3) 根据材料三,概括逆全球化出现的原因

-

(4) 根据材料四,概括说明三十年来,中国政府采取了哪些重大措施和行动来全面融入经济全球化潮流?从中可以总结出哪些成功的经验?

材料一:15、16世纪以后,农作物和动物在美洲和欧亚非大陆之间广泛的、双向的、长期的大交流。据统计,今天世界的植物食品中,约有三分之一的品种源自美洲。印第安人首先培植的玉米在16世纪的欧洲已很常见,但直到17世纪才成为欧洲人的食品。由于有了玉米,原本17世纪下半期出现人口衰退的法国和意大利,到18世纪其人口开始回升。而19世纪中后期,由于爱尔兰的马铃薯出现普遍的枯萎病,导致歉收并引发的大饥荒,成为世界近代史上最严重的饥荒之一。

——据《教师教学用书·中外历史纲要》(下)整编

材料二:中国往往是大帆船贸易货物的主要来源。就墨西哥及其附近的广大地区的人民来说,大帆船就是中国船,马尼拉就是中国与墨西哥之间的转运站,作为大帆船贸易的最重要商品的中国丝货,都以它为集散地而横渡太平洋。在墨西哥的西班牙人,当无拘无束的谈及菲律宾的时候,有如谈及中华帝国的一个省那样。就马尼拉方面来说,每年航经中国沿海的商船,就是它的繁荣基础。

——选自[美]苏尔兹著《马尼拉大帆船》

-

(1) 根据材料一并结合所学,指出促进农作物和动物在新旧大陆间“大交流”的推动因素。概述玉米等美洲农作物传入欧洲乃至全球的影响。

-

(2) 根据材料二,指出马尼拉在当时贸易中的地位,并结合所学予以说明。分析马尼拉大帆船贸易对当时中国经济的影响。

材料一:15—17世纪,由于欧洲水手探索世界海洋并建立起远洋贸易的航线,全球贸易和物种交流发展起来。地理知识的积累使他们能够把世界各地通过便捷的贸易网络连接起来,然而,商业交流并非是全球网络的唯一结果。农作物的移植和牲畜的传播改善了人类的营养状况,增加了东半球的人口。外来的病原体引发的传染病使美洲和太平洋岛屿上的土著人口大量减少。欧洲的航海探险、远洋贸易网络以及哥伦布交换使得世界各地区相互依存,推动了全球一体化进程。

—摘编自杰里·本特利等《新全球史》

材料二:17世纪晚期以后,英国上层社会对亚洲棉纺织品和瓷器等奢侈品的巨大消费需求,极大刺激了欧亚贸易的发展,也推动了英国本土制造业的技术革新。中国的瓷器、印度的印花布等奢侈品在英国经历了引进、仿制和创新的过程,最终完成"进口替代"。同时,英国政府重视与支持制造业。据统计,1700-1820年,英国仿制亚洲商品专利申请件数不断增加。18世纪中期以后,英国陶瓷业快速崛起,给清代中国的外销瓷器带来极大冲击。

—摘编自曹瑞臣《制造业铺就英国世界工厂之路》

-

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析15-17世纪欧洲的航海探险所产生的影响。

-

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析英国成为世界工厂的原因。

- 已知U=R,函数y=ln(1﹣x)的定义域为M,集合N={x|x2﹣x<0}.则下列结论正确的是( ) A.M

- 在我国,农业兴,百业兴;农业稳,全局稳。这说明() ①整体和部分有着不可分割的联系 ②整体功能小于各部分功能之和③在一定

- 要检测植物的光合作用强度,最方便的方法是A.氧气的释放量 B.二氧化碳的释放量C.有机物

- 下图表示在光照条件下某正常生理状态的植物叶肉细胞内发生的生理过程,请据图回答问题。 (1)图甲中D代表的物质是

- 如图3,xOy平面内的圆O′与y轴相切于坐标原点O.在该圆形区域内,有与y轴平行的匀强电场和垂直于圆面的匀强磁场.一个带

- 第三节:书面表达。(满分30分) 请以 It Pays to Be Honest. 为题结合实际写一篇短文。 提示:1.

- 选出句序排列正确的一项是( ) (3分)①没有孔子牌位,我们便对着那匾和鹿行礼。②中间挂着一块匾道:三味书屋;匾下

- Peter’s shoes looked just the same as Jack’s, but it

- Bythe time my parents reached home yesterday, I _________th

- 在蒸馏水中加入一定量的苯,培养洋葱根尖一段时间,观察有丝分裂中期染色体的形态和数目。下列相关叙述合理的是 A.实验目的可

- (2010·甘肃兰州,31)有A、B、C、D、E、F六种物质,已知A为一种氯化物,B为一种钠盐,C为一种碱,D为一种常见

- --- Excuse me, Dad, but I am going to the club to meet my fr

- 2008年4月3日铁道部宣布,中国第一条具有世界先进水平的高速铁路——京沪高速铁路年内开工建设,并将予2010年投入运营

- 家蝇(Musca domestica)比人类能够更快地适应环境的变化,这是因为: A 身体比较小 B 有极

- 下列指定实验的装置图完全正确的是( )A B C

- 如下图是A~E五种含氮物质相互转化的关系图。其中A、B、C、D常温下都是气体,且B为红棕色气体。(1)写出A~E各物质的

- 2009年4月7日,中共中央、国务院《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)》正式公布。经初步测算,

- 在真空密闭容器中加入a mol固体PH4I,在一定的温度下发生如下反应: PH4I(s)PH3(g)+HI(g)①

- 如图所示电路中,电源电压不变,闭合开关,在滑动变阻器的滑片P向右移的过程中A1.A2.V的示数变化情况是( )A.A

- .下列对梭伦改革历史作用的表述,不正确的是() A.使雅典的民主政治得以最终确立 B.动摇了贵族专制统治 C.提高了平民